Europäische Union (EU)

Veröffentlicht November 23rd, 2021 - von: Christian Jakob

Basisdaten und kurze Charakterisierung

Die 1993 gegründete EU mit Sitz in der belgischen Hauptstadt Brüssel ist der größte Staatenbund und der größte Wirtschaftsraum der Erde. Sie besteht aktuell aus 27 Staaten und hat eine Fläche von rund 4,1 Millionen km². 23 der 27 Staaten sind Teil des Schengener Abkommens, innerhalb dessen es keine Binnengrenzkontrollen mehr gibt und zu dem die drei Nicht-EU-Staaten Norwegen, Island und Schweiz gehören. Seit dem Ausscheiden Großbritanniens hat die EU rund 447 Millionen Einwohner*innen.

Die EU hat seit Februar 2020 Außengrenzen mit einer Länge von rund 14.800 Kilometern. Rund 18 Kilometer sind dabei Festlandgrenzen mit Afrika, in den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla. Für die irreguläre Migration von Bedeutung sind zudem rund 932km Grenze mit Bosnien (Kroatien); 446km Grenze mit der Türkei (Bulgarien und Griechenland) sowie 1.260km Grenze mit der Ukraine (Rumänien, Polen, Ungarn, Slowakei).[1]

Regierung, Politisches System und Ökonomie

Regierung und Politisches System

Im Laufe der Jahrzehnte haben die EU-Staaten einen Teil ihrer politischen Kompetenzen an die EU abgegeben. Gleichwohl bestimmen die Nationalstaaten die EU-Politik nach wie vor maßgeblich.

Die 27 Regierungschefs bilden den Rat der EU, der die allgemeinen politischen Prioritäten setzt. Mehrmals pro Jahr kommen sie zu sogenannten EU-Gipfeln zusammen. Inhaltlich ist der Rat die höchste Instanz der Europäischen Union. Die Mitglieder diskutieren Grundsätze und Leitlinien der europäischen Zusammenarbeit – etwa die weitere europäische Integration oder außen- und sicherheitspolitische Fragen. Ihre Vorgaben sind entscheidend für die Arbeit der Kommission.

Parallel gibt es ein direkt gewähltes EU-Parlament mit Doppelsitz in Brüssel und Straßburg (Frankreich) mit derzeit 705 Abgeordneten aus allen 27 Staaten. Das Parlament wird alle fünf Jahre von den wahlberechtigten Bürger*innen der Mitgliedstaaten direkt gewählt. Es ist zusammen mit dem Ministerrat gesetzgebende Gewalt der Europäischen Union.

Im Ministerrat sind die nationalen Fachminister*innen vertreten. Der Ministerrat gibt die allgemeinen politischen Prioritäten vor und kann in zehn verschiedenen Ausformungen auftreten, darunter Allgemeine Angelegenheiten, Auswärtiges, Wirtschaft und Finanzen. Zuständig für Migration ist der Ministerrat für Justiz und Inneres. Die Fachminister*innen entscheiden über die Gesetzentwürfe (Verordnungen, Richtlinien) der Europäischen Kommission. Sowohl der Ministerrat als auch das Europäische Parlament müssen dem Vorschlag zustimmen, damit ein Gesetz verabschiedet werden kann.

Die Europäische Kommission ist das vierte Gremium im institutionellen Gefüge. Ihre Mitglieder werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt und müssen vom EU-Parlament bestätigt werden. Die Kommission ist ein supranationales Organ der EU und nimmt vor allem Aufgaben der Exekutive wahr. Sie entspricht damit der Regierung in nationalstaatlichen Systemen.

Ökonomie

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU (Gesamtwert aller produzierten Waren und Dienstleistungen) betrug 2019 – als das Vereinigte Königreich noch Teil der EU war – 16,4 Billionen Euro und damit 15,39 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Das GDP pro Kopf lag EU-weit 2020 bei 34.688 USD und damit bei 275 Prozent des weltweiten Durchschnitts.

Obwohl der Anteil der EU an der Weltbevölkerung lediglich 6,9 % beträgt, macht der Handel zwischen der EU und der restlichen Welt rund 15,6 % der weltweiten Ein- und Ausfuhren aus.[2] Die EU ist neben den Vereinigten Staaten und China einer der drei größten Weltakteur*innen im internationalen Handel. Auf die EU-Länder entfiel 2016 der zweitgrößte Anteil der weltweiten Ein- und Ausfuhren von Waren.

Im Mai 2021 lag die Arbeitslosigkeit bei etwa 7,3 %, wobei es extreme Ungleichheiten zwischen den 27 Staaten gibt. So lag die Quote in Griechenland und Spanien bei jeweils etwa 15 %, in Deutschland oder Tschechien hingegen nur bei kapp über 3 %.[3]

Ähnliche Unterschiede gibt es bei den Löhnen. 2020 lag der Nettojahresverdienst eines durchschnittlichen Erwerbstätigenpaares mit zwei Kindern bei durchschnittlich 51.400 Euro, wobei die Spanne von 12.800 Euro in Bulgarien bis 92.000 Euro in Luxemburg reichte[4]. Diese starken Unterschiede in den Lebensbedingungen haben in den vergangenen Jahren Migrationsbewegungen vor allem von Ost- nach Westeuropa nach sich gezogen. Viele Osteuropäer*innen leben in anderen EU-Staaten und arbeiten dort unter teils extrem ausbeuterischen Bedingungen, etwa in der Pflege, auf dem Bau, in der Gastronomie, Landwirtschaft und der Logistik-/Transportbranche. Verschiedene in den vergangenen Jahren erlassene EU-Regularien zu Mindestlöhnen für entsandte Beschäftigte haben daran kaum etwas geändert, sodass vor allem in Westeuropa heute ganze Branchen von billigen Arbeitskräften aus dem EU-Ausland leben. Das Forschungsteam „Decent Care Work“ der Universität Frankfurt etwa schätzt, dass allein bis zu osteuropäische 500.000 Migrant*innen als sogenannte „Live-Ins“ in deutschen Haushalten als private Pflegekräfte arbeiten und dabei massenhaft um den Mindestlohn betrogen werden.[5]

Osteuropäer*innen konkurrieren auf den europäischen Arbeitsmärkten dabei auch mit Geflüchteten, die zwar in bestimmten Fällen schon während des Asylverfahrens arbeiten dürfen, aber wegen fehlender Sprachkenntnisse und mangelnder Anerkennung mitgebrachter Qualifikationen oft deutlich schlechtere Aussichten auf dem Arbeitsmarkt haben.

Insgesamt ist es gleichwohl so, dass es in der EU an Arbeitskräften mangelt. Trotz der Coronapandemie wächst die Wirtschaft 2021 voraussichtlich um 4,4 %, und damit ebenso stark wie jene von Schwellenstaaten.[6] Obwohl in vielen Regionen vor allem in Südeuropa Arbeitslosigkeit herrscht, kämpfen in einigen Ländern Branchen mit einem wachsenden Arbeitskräftemangel. 2,0 % der Arbeitsplätze in der EU waren im ersten Quartal 2021 unbesetzt. Die größten Engpässe verzeichnet Osteuropa, in Tschechien waren im ersten Quartal 2021 5,0 % der Stellen unbesetzt, der höchste Wert in der EU, gefolgt von Belgien (3,5 %). Länder wie Deutschland werben Fachkräfte aus Drittstaaten mit Kampagnen wie „Make it in Germany“ gezielt aus Drittstaaten wie Tunesien, Mexiko oder den Philippinen ab.

Migrationsbewegungen

In den 1950er bis 1970er Jahren gab es vor allem regionale Bewegungen von Geflüchteten und Vertriebenen als Folge des Zweiten Weltkriegs. Später kam die Wanderung von Südeuropa und Irland in die industriellen Zentren West- und Mitteleuropas hinzu, oft im Rahmen eines Regimes bilateraler Abkommen – die sogenannte „Gastarbeitermigration“. Ebenfalls in dieser Phase gab es Migration im Zusammenhang mit dem Prozess der Dekolonisierung, von Nord- und Zentralafrika, Süd- und Südostasien nach Belgien, Frankreich, in die Niederlande und Großbritannien. Vor allem Österreich, Deutschland und die Schweiz sahen den Bedarf an auszubeutender und kostengünstiger Arbeit nicht gedeckt, sie starteten in den 1960er Jahren Anwerbeprogramme in Nordafrika und der Türkei.

Nach der Ölkrise 1973 kamen die Gastarbeiterprogramme an ein Ende. Dies führte zu einer dauerhaften Ansiedlung von Arbeitsmigrant*innen, die in den Ländern blieben, in denen sie Arbeit gefunden hatten und ihre Familien vor allem aus Nordafrika und der Türkei nachholten. Weiterhin kamen in dieser Zeit Asylsuchende aus Osteuropa, die in Westeuropa Zuflucht suchen.

Binnenmigration

13,5 Millionen Personen, die in der EU leben, haben heute die Staatsbürgerschaft eines anderen EU-Mitgliedstaates (Intra-EU-Migration).[7]

Mit dem Schengener Abkommen 1985 wurde die sogenannten Personenfreizügigkeit vorbereitet, die seit 1993 als eine der vier „Grundfreiheiten“, neben der Warenverkehrsfreiheit, der Dienstleistungsfreiheit und dem freien Kapital- und Zahlungsverkehr, in der EU garantiert ist. Zur Personenfreizügigkeit gehört die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Niederlassungsfreiheit. Für die im Zuge der Osterweiterung der Europäischen Union beigetretenen Länder bestanden zunächst Einschränkungen (zuletzt bis 30. Juni 2015 für Kroatien).

Die Konsolidierung und Ausweitung des EU-Freizügigkeitsregimes erleichterte die Mobilität von hoch- und geringqualifizierten Arbeitskräften und zog Bewegungen aus Mittel- und Osteuropa nach West- und Südeuropa nach sich. Die innereuropäische Migration ist seither insgesamt immer weiter gestiegen. 2019 gab es in der EU-28 17,9 Millionen sogenannte „EU-Mover“, von denen 13 Millionen im erwerbsfähigen Alter (20-64 Jahre) waren.[8]

Unter den Entsendeländern entfallen dabei 58 % aller Migrant*innen auf Rumänien, Polen, Italien, Portugal und Bulgarien. EU-Ausländer*innen machen 3,7 % der gesamten Erwerbsbevölkerung in der EU-27, also ohne Großbritannien, aus. Die sogenannte „Nettomobilität“, der Wanderungssaldo aus Fort- und Zuzügen, lag 2018 bei 379.000. Die sogenannte Rückkehrmobilität stieg 2018 auf 738.000 und machte 65 % aller Abwanderungen von Staatsangehörigen aus. Das bedeutet, dass auf drei Personen, die ihr Herkunftsland verlassen, zwei zurückkehren.

Arbeitsmigration von außerhalb der EU

23 Millionen Menschen (5,1 %) der 447,3 Millionen Menschen, die am 1. Januar 2020 in der EU lebten, waren Nicht-EU-Bürger*innen.[9]

Ein Arbeitsvisum für die EU zu bekommen, ist heute für Drittstaatler*innen sehr schwierig und fast nur Fachkräften vorbehalten.

2019 zufolge haben die EU-Mitgliedstaaten etwa 3 Millionen erste Aufenthaltsgenehmigungen (Schengen-Visa) für Drittstaatler*innen ausgestellt,[10] davon 1,2 Millionen (40,5 %) zum Zweck der Arbeitsaufnahme. Weit über die Hälfte dieser Arbeitsvisa (625.000) entfiel allerdings auf ein einziges Land, nämlich Polen. Die Regierung versuchte mit der Visavergabe vor allem an Menschen aus der benachbarten Ukraine den Wegzug der eigenen Bevölkerung nach Westeuropa zu kompensieren.

Die weiteren 1,8 Millionen Schengen-Visa in 2019 wurden ausgestellt für erste Aufenthaltsgenehmigungen, die aus Familiennachzug (810.000, 27,4 %), „sonstige Gründe“ (546.000, 18,5 %) und Studium (400.000, 13,5 %).[11]

Insgesamt steht der Weg, mittels Visa legal nach Europa zu kommen, de-facto nur sehr wenigen Menschen offen. Von den rund 2,5 Millionen Schengen-Visa, die 2020 insgesamt weltweit ausgestellt wurden – also auch zu anderen Zwecken als Arbeitsaufnahme – , entfielen fast die Hälfte (1,17 Millionen, 47 %) auf die vier Schwellenstaaten China, Indien, Türkei und Russland. Weitere 307.000 wurden Bürger*innen aus den nordafrikanischen Staaten Ägypten, Libyen, Tunesien, Algerien und Marokko erteilt. Staatsangehörige der beiden östlichen EU-Nachbarn Ukraine und Belarus bekamen rund 230.000 Visa (ca. 9 %). Auf sämtliche 45 Staaten Subsahara-Afrikas mit Ausnahme der Republik Südafrika entfielen zusammen nur 4,2 % (ca. 105.000) aller ausgestellten Visa.[12]

Flucht

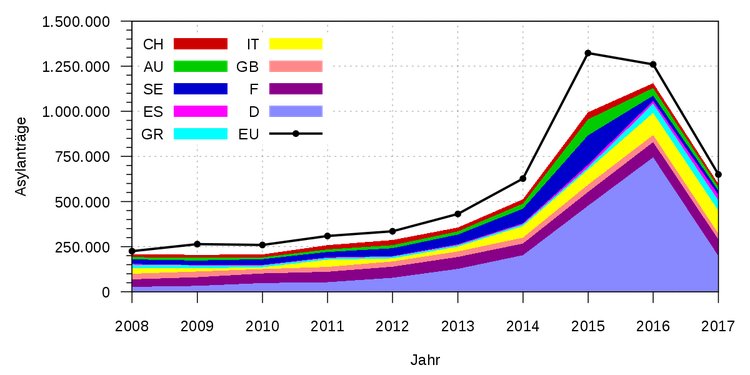

Nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes 1990 stiegen die Asylzahlen in der damaligen Europäischen Gemeinschaft (EG) an. 1992 kamen 670.000 Asylsuchende in die heutigen EU-Staaten, die große Mehrheit aus Osteuropa. Sie waren nicht mehr Erfolgsnachweis in der globalen Systemkonkurrenz, sondern erschienen als zusätzlicher Kostenfaktor in der Krise des nationalen Sozialstaats. Staaten wie Deutschland verschärften die Bedingungen für eine Anerkennung erheblich, was die Zahl der Ankommenden für die folgenden ca. zwei Jahrzehnte drückte – auf EU-weit zwischen 220.000 und 420.000 pro Jahr.

Dabei veränderte sich die Zusammensetzung der Herkunftsländer immer weiter. Zunächst kamen Geflüchtete aus den Bürgerkriegsregionen Ex-Jugoslawiens, später Menschen, die vor sozialem Ausschluss und Diskriminierung (etwa Rom*nja aus Südosteuropa) oder mangelnden ökonomischen Perspektiven (etwa Arbeitsmigrant*innnen aus Bosnien) flohen. Ab 2000 kamen Kriegsflüchtlinge aus Afghanistan und Diktaturflüchtlinge aus dem Iran hinzu, ab 2010 Menschen aus den Kriegsregionen im Nahen Osten und solche, die aus den Ländern der Arabischen Revolutionen und Syrien flohen. In Folge eines geschwächten Grenzregimes in Nordafrika durch die Arabischen Revolutionen nahm ab 2010 auch die Zahl der Geflüchteten aus den Ländern südlich der Sahara zu – es waren sowohl Menschen aus Kriegsregionen Ostafrikas wie Somalia, Bewohner*innen von Diktaturen wie Gambia, Sudan oder Eritrea als auch Arbeitsmigrant*innen aus eher stabilen afrikanischen Staaten wie Nigeria, Ghana oder Senegal.

Von 2010 bis 2015 verfünffachte sich die Zahl der ankommenden Asylsuchenden in der EU insgesamt – von 259.000 (2010) auf 1,3 Millionen (2015) pro Jahr.[13] Daraufhin machte die EU den Kampf gegen die „irreguläre Migration“ zu ihrer zentralen politischen Priorität. Sie ergriff in vielen Politikbereichen einschneidenden Maßnahmen um Menschen auf der Flucht zu stoppen, möglichst noch vor der Ankunft, oder wieder abzuschieben.

Das hatte Folgen: Die EU-Außengrenze ist zur tödlichsten Migrationsroute der Welt aufgerüstet worden. Seit Beginn der offiziellen Zählung durch die Internationale Organisation für Migration (IOM) 2014 bis Mitte November 2021 starben allein im Mittelmeer mindestens 22.863 Menschen,[14] Tausende starben auf dem Weg nach Europa in der Sahara. Etwa 70.000 Menschen wurden seit 2016 auf dem Mittelmeer gefangen und in libysche Internierungslager gebracht. Insgesamt liegt die Zahl der toten Flüchtenden auf dem Weg nach Europa seit Beginn der inoffiziellen Zählung durch die NGO United Against Racism 1993 bei über 45.000. Die Dunkelziffer liegt vermutlich höher.

Unter den Top 10 der Länder mit den meisten aufgenommenen anerkannten Flüchtlingen ist heute nur ein einziger EU-Staat (Deutschland, mit 1,2 Millionen). Insgesamt leben heute etwa 2 Millionen anerkannte Flüchtlinge in der gesamten EU – das sind etwa als 7 % der weltweit rund 26 Millionen internationalen Flüchtlinge.[15]

2020 lag die Zahl der ersten Asylanträge bei 416.000, dazu kamen noch etwa 60.000 Folgeanträge. Die wichtigsten Herkunftsländer waren 2020 Syrien, Afghanistan Venezuela, Kolumbien, Irak, Pakistan, Türkei, Bangladesch, Somalia, Nigeria, Guinea und Eritrea. Rund 770.000 Menschen warteten Ende 2020 auf eine Asylentscheidung. Im ersten Quartal 2021 wurden rund 34 % aller Anträge positiv entschieden[16] (gegen Ablehnungen sind allerdings Rechtsmittel möglich). Fast zwei Drittel (63 %) aller Asylanträge im Jahr 2020 wurden in nur drei Ländern gestellt: Deutschland (122.000), Frankreich (93.000) und Spanien (89.000). Mit einigem Abstand folgen Griechenland (41.000) und Italien (27.000).[17] Die meisten der 27 EU-Staaten nahmen also nicht nur praktisch keine Flüchtlinge auf, es wurden dort auch kaum Anträge gestellt.

2020 hat die EU rund 137.800 Menschen direkt bei der Einreise an der Grenze abgewiesen und 70.200 Menschen nach erfolglosem Asylantrag oder abgelaufener Aufenthaltserlaubnis abgeschoben.[18] Das sind die offiziellen Zahlen. Hinzu kommt eine unbekannte, sicherlich im fünfstelligen Bereich liegende Zahl offiziell nicht erfasster Pushbacks, illegaler Zurückschiebungen durch EU-Grenzschützer*innen in Nachbarstaaten der EU oder deren Küstengewässer, vor allem auf dem Balkan[19] (Bosnien, Serbien), in der Ägäis (Türkei)[20] sowie aus Spanien nach Marokko (Ceuta/Melilla). Etwa 15.000 Menschen[21] wurden allein in der ersten Hälfte 2021 auf dem Mittelmeer gefangen und in libysche Internierungslager gebracht, in vielen Fällen unter Beteiligung der Behörden Maltas[22] und Italiens[23] und finanziert von der EU.

Projekte der EU

Für die EU war die Aufhebung der Binnengrenzen das zentrale Element der inneren Einigung. Heute setzt sie als Projekt kaum etwas stärker unter Druck als die Unfähigkeit, die Migration von Außen kollektiv zu regeln. Im September 2020 schlug die Europäische Kommission einen „New Pact on Migration and Asylum“ vor, der aktuell (November 2021) noch vom Rat verhandelt wird.[47] Seine drei „Stockwerke“ betreffen die Zusammenarbeit mit Drittstaaten bei der Externalisierung des Grenzregimes, die Sicherung der Außengrenzen durch Frontex, „Hotspots“ und Rückschiebungen und eine Entlastung der Erstaufnahmeländer innerhalb der EU.[48] Letztlich sind sich Mitgliedstaaten aber nur über die Sicherung der Außengrenzen einig und die Abriegelung der Transitrouten an die Außengrenzen ist weiterhin eine ihrer wichtigsten politischen Prioritäten.

Zentrale kollektive Regelungsversuche zum Umgang mit Migration und Geflüchteten

Aufhebung der Binnengrenzen: Das „Schengener Abkommen“

1985 unterzeichneten fünf Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft (EG) – dem Vorläufer der EU – in der Stadt Schengen das Schengener Übereinkommen. Die bis dahin zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden „Außengrenzen“ wurden damit zu „Binnengrenzen“ umgewandelt, an denen es fortan keine Kontrollen mehr geben sollte. Gleichzeitig wurde das verfassungsmäßige Recht auf Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit von Personen im „Binnenmarkt“vorbereitet, das heute förmliches Grundrecht gemäß der 2009 in Kraft getretenen „Charta der Grundrechte der EU“ ist.[24]

Auch wenn die EU-Binnenfreizügigkeit zunächst einmal nur die EU-Bürger*innen betraf, hatte das Schengener Abkommen schon bald weitreichende Auswirkungen auf die EU-Migrations- und -Asylpolitik. Denn mit dem Abbau der EU-Binnengrenzkontrollen wurde die Schließung der Außengrenzen zur kollektiven EU-Angelegenheit.

1990 schlossen die EG-Staaten einen weiteren Vertrag: Das Schengener Durchführungsübereinkommen, in dem vor allem Maßnahmen beschlossen wurden, die den Wegfall der innereuropäischen Kontrollen an den Außengrenzen auffangen sollen.

Es legt Regeln für Einreise, Ausweisung und Bewegungsfreiheit von Menschen aus Nicht-EU-Staaten fest. Die Länder begannen, die Außengrenzen stärker zu überwachen und eine Zusammenarbeit von Polizei und Justiz sowie ein Informationssystem aufzubauen, in dem sie Daten über Visa und Grenzkontrollen sammeln.[25]

Schengen hatte eine paradoxe Wirkung: Die härteren Kontrollen führten nicht zu einem Rückgang von Migration, sondern zu einem Anstieg. Immer mehr Menschen setzten sich in Boote, die sie ohne Visum über das Mittelmeer brachten. „Vereinzelt gab es diese Bootsmigration schon seit den 1970ern, populär wurde sie erst nach dem Abkommen von Schengen, weil sich verändert hatte, was legal war“, schreibt dazu Susan Djangahard.

Die Entwicklung zeigte sich besonders früh und deutlich in Melilla und Ceuta, den beiden spanischen Enklaven in Marokko. Hier grenzen die EU und Afrika auf 20 Kilometern direkt aneinander. Es ist der kürzeste Weg zwischen den beiden Kontinenten. Lange konnte jede*r diese Grenze einfach passieren, es gab nichts weiter als einen Grenzstein. Marokkaner*innen und andere Afrikaner*innen taten dies, um zu arbeiten, ebenso, wie sie damals Schiffe nach Andalusien besteigen konnten. Bis zum Juni 1991. Da trat Spanien dem Schengener Abkommen bei. Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, im März 1995, würde das Land zu einem neuen Raum der Freizügigkeit gehören: demjenigen der EU. Das verpflichtete Spanien, seine Grenzen als die der neuen Schengen-Gemeinschaft zu „schützen“. Spanien stand dabei unter Druck – das Land musste die Skepsis mancher europäischer Partner entkräften, dass es den „Schutz“ der EU-Außengrenze tatsächlich gewährleisten konnte. Marokkaner*innen brauchten von nun an ein Visum für Spanien. Die Armee wurde angewiesen, auf der Straße von Gibraltar niemanden durchzulassen. Die uralte Migrationsroute aus dem Maghreb- Raum nach Andalusien war unterbrochen. Die Freizügigkeit der Maghrebiner*innen wurde gegen die der Europäer*innen getauscht. Damit wenigstens ein paar seiner Untertan*innen überhaupt noch nach Spanien eingelassen wurden, musste Marokkos König Hassan II. das erste Rücknahmeabkommen unterzeichnen: Er sollte alle Migrant*innen zurücknehmen, die Spanien abwies. Die Abschiebung in deren Herkunftsländer war Spanien zu beschwerlich.

Dublin-Verordnung

Seit 2003 regelt die Dublin-Verordnung die Zuständigkeit der EU- Staaten bei Asylverfahren. Ihr ursprüngliches Ziel war es, sicherzustellen, dass es in Europa keine Geflüchteten gibt, die zwischen den Staaten hin- und hergeschoben werden, ohne dass jemand für sie die Verantwortung übernimmt – sogenannte „refugees in orbit“. Das ist an sich ein sinnvolles Ziel. Die Verordnung legt fest, dass in der Regel der Staat für einen Asylsuchenden zuständig ist, über den dieser in die EU eingereist ist. Diese Regelung führt dazu, dass die großen Länder im Zentrum Europas kaum Zuständigkeiten und Verantwortung für ankommende Menshcen übernehmen müssen – sie wurde deshalb von ihnen durchgesetzt. Maßgeblich beteiligt daran waren Deutschland und andere Länder im geographischen Zentrum der EU. Die Länder an den Außengrenzen sind von dieser Regelung massiv benachteiligt.

Menschen, die einen EU-Staat irregulär betreten, werden von der Polizei registriert. Danach können sie theoretisch nur im Land ihres EU-Eintritts einen Asylantrag stellen. Um das zu kontrollieren, werden Fingerabdrücke genommen und in einer zentralen Datenbank namens → EURODAC gespeichert. Wer trotzdem weiterreist, etwa nach Deutschland oder Schweden, tut dies unerlaubt und kann von den Behörden in diesen Länder wieder zurückgeschickt werden (sogenannte „Dublin-Abschiebungen“).

Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts sind die Zahlen geflüchteter Menschen stark gestiegen. Immer mehr Menschen kamen über den See- oder Landweg nach Europa – und somit in den an den Außengrenzen gelegenen Staaten an. Diese mussten sich wegen der Dublin-Regel allein um sie kümmern – und taten es nicht. Eine angemessene Infrastruktur fehlte und war politisch von den Regierungen auch nicht gewollt. Um die Zahlen zu drücken, setzten Länder wie Italien, Malta und Griechenland deshalb vor allem darauf, Geflüchtete schlecht zu behandeln: durch Internierung und unzureichende Versorgung. Viele Geflüchtete haben diese Länder deshalb wieder verlassen, etwa Richtung Deutschland oder Skandinavien.

Länder wie Deutschland haben zunächst versucht, die Menschen wieder in die Außengrenzen-Staaten zurückzuschieben, wie es das Dublin-System vorsieht. Das hat aber nicht funktioniert: Zum einen waren die Aufnahmebedingungen so schlecht, dass Gerichte Abschiebungen etwa nach Griechenland, später auch nach Ungarn und Italien immer wieder verboten haben. Zum anderen haben die betroffenen Länder nur sehr unwillig bei der Rücknahme kooperiert. Die Folge waren exzessive Inhaftierung, chaotische und völlig unzumutbare Zustände in Ländern wie Griechenland, eine riesige Zahl von Menschen, die irregulär – und oft erneut mit Schleppern – durch Europa reisten, ohne dass ihre Asylverfahren entschieden wurden. Die EU erhöhte den Druck auf die Länder an den Außengrenzen, diesen Zustand zu beenden und die Geflüchteten bei sich zu behalten. Eine Reihe der EU-Staaten aber will trotz massiver Beschwerden aus Ländern wie Italien und Griechenland unbedingt an dem Dublin-Prinzip festhalten.

Faktisch war das Ergebnis von Dublin nicht, dass die Länder an den Außengrenzen viele Geflüchtete als solche offiziell aufgenommen hätten, sondern dass sie ihnen die formale Aufnahme verweigerten, die Menschen daraufhin illegalisiert weiterzogen, in Länder, in denen ihnen wiederum Perspektiven verweigert wurden. Die, die in den Außengrenzen-Staaten blieben, wurden oft sich selbst überlassen. Die von Deutschland mit erdachte Dublin-Regelung hat somit dafür gesorgt, dass Flüchtlinge ertrunken, erstickt, erfroren, eingesperrt, misshandelt, zurückgewiesen, abgeschoben und Familien auseinandergerissen wurden, dass Staaten überfordert waren und dass das blutige Regime an den Außengrenzen seit 2017 von Jahr zu Jahr grausamer geworden ist.

Common European Asylum System (CEAS)

Das 2013 beschlossene Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) legt Mindeststandards für die Durchführung von Asylverfahren und die Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden in der EU fest. Außerdem ermöglicht es den Abgleich von Fingerabdrücken von Asylbewerber*innen über die Datenbank → EURODAC und damit auch die Bestimmung des Landes, welches für die Prüfung des Asylantrags zuständig ist (→ Dublin). Das GEAS umfasst drei Richtlinien (Qualifikations-, Aufnahme-, Asylverfahrensrichtlinie) und zwei Verordnungen (Eurodac- und Dublin-Verordnung). Es zielt auf die Angleichung der Asylsysteme der EU-Mitgliedstaaten, damit jede*r Asylbewerber*in gleich behandelt wird, egal, in welchem Mitgliedsland die Person einen Asylantrag stellt. „Asyl darf keine Lotterie sein“, erklärte die Kommission damals. „Es muss sichergestellt sein, dass Flüchtlinge gerecht behandelt werden und ihr Fall nach einheitlichen Standards geprüft wird, damit das Ergebnis unabhängig vom Ort der Antragstellung ähnlich ausfällt.“ CEAS sollte dafür sorgen, dass alle Staaten Europas Menschen mit Fluchterfahrung ähnlich behandeln. So sollte die Schieflage zwischen den Staaten im Süden und jenen im Zentrum ausgeglichen werden.

Die Umsetzung des GEAS verläuft in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten aber völlig uneinheitlich, sodass die Asylsysteme weiterhin große Unterschiede aufweisen. Fast alle Staaten ignorierten die neuen Regeln. Niemand wollte neue „Anreize“ für Flüchtende schaffen. Und die Kommission vermochte nichts dagegen zu tun. Das Leben für Geflüchtete innerhalb der EU ist noch immer extrem unterschiedlich. Sozialleistungen und Verfahrensdauer, vor allem aber die Anerkennungschancen unterscheiden sich erheblich. Eine der Folgen: Auch das Aufkommen der Asylanträge ist EU-weit extrem uneinheitlich. In Deutschland etwa erhalten alleinstehende erwachsene Asylbewerber*innen, die in Wohnungen leben, während ihres Verfahrens im Regelfall 351 Euro pro Monat. Die Gesundheitsversorgung ist auf akute und schmerzstillende Behandlungen beschränkt. In Lettland erhält jede*r Asylbewerber*in 139 Euro im Monat. Länder, die Geflüchtete schlecht versorgen – vor allem in Osteuropa – sind naheliegenderweise nicht deren erstes Ziel. Entsprechend gering ist deren Bereitschaft, sich höhere Standards vorschreiben zu lassen. Viele deutsche Innenpolitiker*innen würden daher die Sozialstandards gerne in Richtung des niedrigen, osteuropäischen Niveaus drücken. Das aber ist mit nationalem Recht unvereinbar: Das deutsche Bundesverfassungsgericht etwa hat 2012 entschieden, dass Geflüchteten das Existenzminimum nicht vorenthalten werden darf, um Zuwanderung abzuwehren.

Noch komplizierter ist die Angleichung der Anerkennungspraxis. Jeder EU-Staat ist in dieser Frage autonom. Die Folge: Es gibt genau die „Lotterie“, die die EU vermeiden wollte. Während etwa Bulgarien 2020 nur 13 % aller irakischen Antragsteller*innen anerkannte, waren es in Italien 95 %. Eine Angleichung wäre wohl nur über ein einheitliches EU-Verfahren möglich – etwa durch die noch embryonale EU-Asylbehörde → EASO auf Malta. Die EU-Kommission sähe es deshalb am liebsten, fiele ihr die Hoheit über die Asylverfahren zu. Das würde „die komplette Harmonisierung der Verfahren, aber auch der konsistenten Beurteilung von Schutzbedürfnissen auf EU-Ebene sichern“, heißt es bei der Kommission. Doch die meisten Mitgliedstaaten sind auf keinen Fall bereit, dieses Recht an Brüssel abzutreten.

EU-Agenturen/Institutionen

Frontex

2005 gründete die EU eine Behörde zur Sicherung der europäischen Außengrenzen mit Sitz in Warschau, Polen: Frontex. Mit den nationalen Grenzsicherungsbehörden der EU-Mitgliedsstaaten ist sie für die Sicherung der Außengrenzen des Schengen-Raums zuständig. Sie koordiniert und plant sogenannte Grenzsicherungsmissionen, an denen sich die Grenzpolizeien der EU-Staaten beteiligen – mittlerweile auch außerhalb des EU-Territoriums. Frontex stellt dazu Beamt*innen, Schiffe, Flugzeuge und Ausrüstung bereit. Die Agentur führt „Risikoanalysen“ und Lagebeobachtungen durch, auf deren Grundlage die Kapazitäten und die Einsatzbereitschaft der einzelnen Grenzsicherungsbehörden bewertet werden. Sie trainiert Grenzschützer*innen innerhalb und außerhalb der EU und sammelt Informationen über Migrationsbewegungen weltweit. Seit Jahren versucht sie zunehmen Einfluss auf Migrationskontroll-Infrastruktur außerhalb der EU zu nehmen und diese zu „ertüchtigen“.

44 „Agenturen“ für bestimmte Politikbereiche hat die EU. Keine ist so schnell gewachsen und so üppig ausgestattet wie Frontex. Bei der Gründung 2005 verfügte sie über 45 Mitarbeiter*innen und einen Jahresetat von 6,5 Millionen Euro. 2020 konnte Frontex 320 Millionen Euro ausgeben. Für die Zeit von 2021 bis 2027 soll das Budget auf insgesamt 11 Milliarden Euro anwachsen – hauptsächlich zur Aufstellung einer „ständigen Reserve“ von 10.000 Grenzsicherungsbeamt*innen aus den Mitgliedstaaten und zur Anschaffung neuer Ausrüstung. Das eigene Personal soll auf 3.000 wachsen. Mehr als 90 % des Geldes kommen dabei von der EU-Kommission, der Rest direkt von den Schengen-Ländern.

Die EU will Frontex noch weiter ausbauen – am liebsten bis zu einer vollwertigen Grenzpolizei. Im September 2016 wurde Frontex dazu als „Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache“ neu konstituiert. Die Agentur bekam dabei eine ganze Reihe neuer Kompetenzen, unter anderem für die Durchführung von Abschiebungen.

Frontex-Missionen innerhalb der EU

Das Prinzip von Frontex lautete zunächst: EU-weit Material und Personal einsammeln und dorthin schicken, wo viele Flüchtende ankommen. Dazu wird zunächst evaluiert, wie die Mitgliedstaaten die eigenen Grenzen sichern. Frontex unterhält dazu Verbindungsbeamt*innen in den Mitgliedstaaten. Wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt viele Geflüchtete ankommen, bietet Frontex die Koordinierung und Organisation technischer und personeller Hilfe an. Dabei werden Teams aus Grenz- und Küstenwachen oder der Migrationsverwaltung anderer EU-Staaten zusammengestellt und entsandt. Ihnen wird Ausrüstung bereitgestellt. Die Teams werden vor Ort bei der Personenüberprüfung, der Befragung, der Identitätsfeststellung und der Abnahme von Fingerabdrücken eingesetzt. Frontex ist dabei an Screening-Verfahren beteiligt, in denen vorab entschieden wird, ob Ankommende überhaupt für eine reguläre Asylantragstellung infrage kommen. Das geschieht vor allem durch Ermittlungen zu deren Herkunftsstaat. Im Zweifelsfall können Frontex-Beamt*innen direkte Abschiebungen einleiten.

Solche Einsätze gab es in der Vergangenheit unter anderem vor den Kanarischen Inseln („Operation Hera I + II“), im Mittelmeer zwischen Nordafrika und Malta/Süd-Italien („Nautilus“), an europäischen Flughäfen bei der Kontrolle von Immigrant*innen aus Lateinamerika („Amazon“), auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa („Hermes“). Die „RABIT“ Operation überwachte die Grenze von Nord-Griechenland zur Türkei, sie wurde später in „Mission Poseidon 2011 Joint Operation“ umbenannt.

In den Folgejahren startete Frontex die Mission „Poseidon Land and Sea“ an der griechisch- und bulgarisch-türkischen Grenze und auf dem Seeweg von der Westtürkei und Ägypten nach Griechenland und Italien. Als „Triton“ firmierte der Nachfolger der italienischen Seenotrettungsmission Mare Nostrum zur Überwachung des Mittelmeers vor Libyen. „Triton“ wurde 2018 durch die Mission „Themis“ abgelöst.

Frontex-Einsatz in den „Hotspots“ und anderen Lagern

Bei der Operation („Hermes“) ab 2011 auf Lampedusa wurden erstmals so genannte „Screener“ und „Debriefer“ eingesetzt – Grenzschützer*innen aus Behörden verschiedener EU-Mitgliedstaaten, die sogenannten Bootsflüchtlinge auf Lampedusa identifizieren und befragen sollten – unter anderem über deren Transportwege.

Diese Einsatzform von Frontex verstetigte sich, nachdem die Europäische Kommission im Rahmen ihrer Europäischen Agenda für Migration ein Konzept von Erstaufnahme- und Registrierungszentren einführte: Die so genannten Hotspots. Sie sollten zunächst in Griechenland und Italien die ankommenden Flüchtlinge direkt an der EU-Außengrenze identifizieren, registrieren und ihre Fingerabdrücke abnehmen. Betrieben werden sie gemeinschaftlich von Frontex, → EASO, dem Europäischen Polizeiamt (Europol) und der EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit (Eurojust) mit den Behörden vor Ort. Ab diesen Zentren sollten temporären Umverteilungs-Mechanismen, genannt → Relocation greifen. Hotspots wurden bis 2017 in folgenden Städten eröffnet: Fünf auf den griechischen Inseln (Chios, Lesbos, Samos, Leros, Kos) und in Italien Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani, Taranto. Dort wurden seither alle ankommenden Asylsuchenden registriert. Dafür sind sowohl Vertreter*innen der nationalen Grenzbehörden als auch Mitarbeiter*innen von Frontex und → EASO zuständig.

Eigene Abschiebeoperationen

Schon seit einigen Jahren organisierte Frontex auf Bitten – und auf Kosten – der EU-Mitgliedstaaten gemeinsame Abschiebe-Charterflüge. Dabei wurden Menschen in Abschiebehaft aus einem gemeinsamen Herkunftsland aus ganz Europa zusammengebracht und dann, bewacht von europäischen Polizist*innen, in ihr Heimat geflogen.

Als „European Coast and Border Guard“ kann Frontex auch auf eigene Initiative und eigene Kosten solche Abschiebeflüge durchführen. So soll die Zahl der Abschiebungen erhöht werden, gleichzeitig verspricht man sich Effizienzgewinne von der Regelung, schließlich kann in ganz Europa nach einschlägigen Abzuschiebenden gesucht werden, um eine hohe Auslastung der Flugzeuge sicherzustellen. Schon die ersten Monate nach Beginn der Neuregelung zeigten: Die nationalen Ausländerbehörden machen davon gern Gebrauch – es ist ja nicht ihr Geld. „Return Support“ heißt diese Art der Serviceleistung von Frontex für Ausländerbehörden. 66,5 Millionen Euro stehen seit 2017 im Haushalt der Behörde jährlich dafür bereit: Das gecharterte Flugzeug, Unterkunft von Begleitpersonen, Verpflegung auf dem Boden, Kosten für medizinisches Personal und Dolmetscher*innen bezahlt Frontex. Ebenso sollen damit auch die Beschaffung von Pässen für Abzuschiebende und „freiwilige Ausreisen“ finanziert werden – alles Aufgaben, die bislang die Mitgliedstaaten selbst übernehmen mussten.

Damit die Mittel auch in Anspruch genommen werden, müssten alle EU-Staaten künftig die Daten ausreisepflichtiger Ausländer*innen automatisiert an Frontex übermitteln. Bislang schicken sie nur auf freiwilliger Basis Excel-Tabellen. Auf dieser Grundlage soll Frontex schneller Sammelabschiebe-Charter initiieren und abwickeln können, um die sogenannte Ausreisequote (See section Readmission as well as → Return) zu erhöhen.

Frontex hat dafür gesorgt, dass heute nicht mehr alle Abschiebeflüge aus Europa von der nationalen Polizei begleitet werden. Denn die EU-Agentur finanziert im Schnitt alle drei Wochen einen Flug, bei dem Herkunftsländer ihre etwa aus Deutschland abzuschiebenden Bürger mit eigenen Flugzeugen und Polizist*innen abholen. Bei diesen „collecting return operations“ genannten Aktionen bezahlt Frontex den Herkunftsländern nicht nur die Flugkosten, sondern teils auch Tagegelder für die Polizist*innen. Seit 2017 wurden mit 59 solcher Flüge rund 2.800 Menschen abgeschoben, vor allem nach Georgien, aber auch Montenegro, Serbien und die Ukraine.

Gleichzeitig baut Frontex einen Pool von sogenannten Rückkehrbegleiter*innen („forced return escorts“) auf. Dabei handelt es sich um Polizist*innen und Grenzsicherungsbeamt*innen der EU-Staaten, aus denen die Abschiebungen starten und die innerhalb der EU flexibel einsetzbar sind. Mittlerweile gibt es 690 solcher „Expert*innen“. Derzeit sind etwa vier Beamt*innen der Bundespolizei als „Escort Officer“ auf Lesbos in Griechenland eingesetzt – offenbar um von dort Abschiebungen in die Türkei durchzuführen.

Satellitengestützte maritime Situationsanalyse

2019 vergab → Frontex einen Auftrag über 1,5 Mio. Euro für eine sogenannte „Satellitenfunkfrequenz-Emitter-Detektion für die maritime Situationsanalyse“.[26] Damit sollen aus dem All Signale von maritimen Radaren, Schiffstranspondern oder Satellitentelefonen erkannt und lokalisiert werden. So sollen Schiffe oder Menschen, die Satellitentelefone benutzen, im Mittelmeer besser geortet werden können. Der Auftrag ging ohne Ausschreibung an das US-amerikanische Unternehmen HawkEye360. Zu den Investoren von HawkEye 360 zählen das US-amerikanische Medienunternehmen Advance, das europäische Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus und der internationale Datenanalysekonzern Esri. Im Juli 2021 hat HawkEye 360 die letzten der insgesamt 20 aktiven Satelliten entsandt.[27]

Frontex begründete dies damit, dass „die durchgeführte Marktforschung eindeutig ergeben hat, dass es derzeit nur ein Unternehmen gibt, das in der Lage ist, die gewünschten Dienste zu erbringen“. HawkEye360, dessen Vorstand und Investor*innen sich aus einigen der weltweit größten Rüstungsunternehmen zusammensetzen und von hochrangigen Mitgliedern des US-Militärs und des Geheimdienstes beraten werden, hat seine ersten Satelliten mit Hilfe von Elon Musks SpaceX im Jahr 2018 gestartet und soll seine "Erfassungskapazität" in den kommenden Jahren mit mehreren Satelliten erweitern.

Im Oktober 2020 veröffentlichte Frontex eine Ausschreibung, laut der Frontex für den Zugang zu denselben Diensten mehr als fünf Millionen Euro für ein Jahr zahlen wollte. Die Daten sollen von Frontex-Analyseabteilung genutzt werden und über EUROSUR an verschiedene Stellen weitergeleitet werden.

Auf Anfrage der Organisation Privacy International erklärte Frontex, dass sich das Projekt immer noch in der Pilotphase befände und keine Kommunikation abgefangen würde. Es unterliegt allerdings der Geheimhaltungspflicht und die Agentur gibt deshalb keine weiteren Informationen preis.[28]

Hoheitliche Frontex-Operationen außerhalb des EU-Territoriums

Seit 2018 hat Frontex in einem Teil der Balkanstaaten besondere Rechte: Dort darf sie auch außerhalb des EU-Territoriums patrouillieren und hoheitliche Aufgaben – sprich: Abschiebungen – wahrnehmen. Das erste entsprechende Abkommen wurde dazu mit Albanien geschlossen.[29] Es sah vor, dass Frontex-Beamt*innen in Albanien die Grenze überwachen und Migrant*innen abschieben.[30] 2021 waren 71 Grenzschützer*innen aus 20 EU-Mitgliedstaaten in Albanien im Einsatz. Sie sollen sollen Albanien helfen, die unmarkierte „grüne Grenze“ zu überwachen und sind zudem an fünf Grenzübergängen präsent. Es ist der erste Einsatz in einem Nicht-EU-Staat, bei dem Frontex-Einsatzkräfte auch hoheitliche Befugnisse anwenden.

Ein gleichlautendes Abkommen wurde im Oktober 2019 mit Montenegro unterzeichnet. Im Juni 2021 waren dort etwa 80 Beamt*innen im Einsatz. Der dritte Staat, der Frontex entsprechende Befugnisse einräumte, war im Juni 2021 Serbien. Dorthin entsandte Frontex zunächst 44 Beamt*innen, wollte die Zahl in der Folge aber auf 87 aufstocken.[31]

Ähnliche Vereinbarungen mit Nordmazedonien und Bosnien-Herzegowina werden derzeit verhandelt.

Nicht-Hoheitliche Frontex-Aktivitäten außerhalb der EU

Für die Behörde ist die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern der Migrant*innen ein „Schlüsselelement erfolgreichen Migrationsmanagements“, so der Frontex-Direktor Fabrice Leggeri. Vom Informationsaustausch bis zur Abschiebungszusammenarbeit habe Frontex deshalb „seine Reichweite jenseits von Europa erweitert“. Die Verlagerung der europäischen Grenzsicherung an Orte weit jenseits des Schengen-Raums – das ist das Zukunftsprojekt von Frontex. Dazu hat die Agentur ein mehrstufiges Modell für das sogenannte „Integrierte Grenzmanagement“ entwickelt, das im Artikel 4 der Frontex-Verordnung von 2016 beschrieben ist. Ein Punkt dabei ist die „Zusammenarbeit mit Drittländern“, vor allem solchen, die „durch Risikoanalyse als Herkunftsländer und/oder Transit für illegale Einwanderung identifiziert wurden“. In diesen Fällen gibt das EU-Recht Frontex relativ freie Hand. Artikel 54 legt im Wesentlichen fest, dass Frontex sich bei der „Zusammenarbeit mit Drittländern“ der EU-Außenpolitik unterzuordnen hat.

Die Frontex-Operation Hera im Senegal

Das wichtigste Frontex-Projekt außerhalb der EU startete 2006 in Senegal. Damals gelangten 31.600 Menschen aus Westafrika auf die Kanarischen Inseln. Spanien schloss mit den Regierungen von Mauretanien und Senegal Verträge. Die Guardia Civil durfte kommen und im Senegal Migrant*innen verfolgen, fast so, als sei dies hier ihr eigenes Land. Ab 2009 war die sogenannte Atlantikroute zu. Fast keine Afrikaner*innen kamen mehr von Senegal aus zu den Kanaren durch. Frontex beteiligte sich am Einsatz der Spanier*innen firmiert als Frontex-Operation „Hera“. Im Hafen Dakars liegen seither Schiffe der Guardia Civil, Typ Rodman 101, 31 Meter lang, 1.500 PS, Nachtsichtgeräte, Infrarotkameras, moderne Radarsensoren, je zehn Personen Besatzung, Höchstgeschwindigkeit 64 Stundenkilometer. Jede Nacht fahren sie hinaus, unterstützt von einem Helikopter, den die Spanier*innen auf dem Flughafen von Dakar stationiert haben. Mit den Senegales*innen beobachten sie die Boote, die in Richtung Kanaren fahren, halten sie auf und schicken sie zurück. Offiziell unterstützt Spanien den Senegal nur. Tatsächlich „entscheiden wir, wohin wir fahren und welche Schiffe kontrolliert werden. Die Senegalesen führen das dann aus“, sagt einer der Grenzschützer. Die Arbeit sei „präventiv“, sagt er. „Die sollen wissen, dass wir hier sind, und gar nicht erst losfahren.“[32]

Spanien war das erste Land der EU, in das im letzten Jahrzehnt in größerer Zahl irreguläre Migrant*innen aus Afrika kamen. Und es war das erste, das auf die Idee kam, den Transitstaaten mehr Entwicklungshilfe zu geben, um diese zu blockieren. Mit seinem „Plan África“ ab 2004 vervierfachte Spanien seine Hilfsgelder in Westafrika. „Wir glauben, dass es sinnvoll ist, die Aufstockung der Entwicklungshilfe an die Ausarbeitung von Migrationsabkommen zu koppeln“, sagte der damalige Justizminister Juan Fernando López Aguilar.

Die Überwachung fängt nicht erst auf See an, sondern schon an Land. Dort sucht die Polizei nach Schleppern und Menschen, die die Überfahrt planen. „Die arbeiten mit dem spanischen Geheimdienst zusammen.“

Eine vergleichbare Kooperation, bei dem ein Nicht-EU-Staat europäischen Grenzpolizist*innen in diesem Maß faktische Hoheitsrechte einräumt, gab es lange nirgendwo sonst. „Spanien hat diese Grenzkontrollen und Rücknahmen von Ländern in Westafrika verlangt und bekommen“, sagt Louis Vimont, einst Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes EEAS. „Aber es ist dabei sehr geräuschlos vorgegangen, keine öffentlichen Erklärungen, das war das Geheimnis.“ Deswegen sei das Land damals weitergekommen als die Europäer*innen heute bei ihren Verhandlungen mit anderen afrikanischen Staaten.

Neun Monate im Jahr sind die Spanier*innen allein in Dakar. Von August bis Oktober – der Zeit, in der mit den meisten Überfahrten gerechnet wird – schickt Frontex Schiffe und Flugzeuge aus anderen EU-Staaten zur Unterstützung. Die Frontex-Präsenz hat dazu geführt, dass Senegales*innen, die nach Europa wollen, zuletzt meist den lebensgefährlichen Weg durch die Sahara, über Libyen und das Mittelmeer gewählt haben.

Frontex-Kooperation mit Partnerstaaten auf der Grundlage von „Working Arrangements“

Frontex hat bis Juli 2021 mit 18 Staaten formale „Working Arrangements“, Arbeitsabkommen geschlossen: Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien, Kanada, Kap Verde, Georgien, Kosovo, Moldau, Montenegro, Nigeria, Serbien, Nordmazedonien, Russland, USA, Türkei und Ukraine. Die Abkommen erlauben Frontex mit Behörden dieser Länder zusammenzuarbeiten, Beamt*innen und Daten auszutauschen und gemeinsame technische Standards festzulegen. Über neue Abkommen verhandelt Frontex mit Libyen, Marokko, Senegal, Mauretanien, Ägypten und Tunesien. Unter anderem werden Beamt*innen aus diesen Ländern von Frontex trainiert, etwa bei der Erkennung gefälschter Passdokumente.

Training und Kooperation mit der libyschen Küstenwache

Seit November 2016 ist Frontex an der Ausbildung libyscher Küstenwächter durch die EU-Antischlepper-Militärmission Sophia (heute → „Irini“) beteiligt. Frontex hat ab 2016 Training für Offiziere der libyschen Küstenwache und Marine an Bord des italienischen Militärschiffs San Giorgio durchgeführt. Die Libyer wurden dabei von Frontex in der „Rechtsdurchsetzung auf See“, der „Vorbereitung und Planung von Strafverfolgungsmaßnahmen“ sowie der „Bekämpfung von Schmuggel und Menschenhandel“ geschult.[33] Unter anderem, weil unklar ist, inwieweit bewaffnete Gruppen in Libyens Küstenwache verstrickt sind, war die Ausbildungsmission stark umstritten. Sie ist aber einer der wichtigsten Bestandteile der Antischlepperpolitik der EU, denn die Küstenwache soll Flüchtende schon in libyschen Gewässern stoppen und nach Libyen zurückbringen – was sie seit 2016 in fast 70.000 Fällen getan hat. Dazu bekommt die libysche Küstenwache unter anderem Daten von Frontex.

2021 haben das ARD-Magazin Monitor, der "Lighthouse-Report", der "Spiegel" und "Libération" dokumentiert, dass Frontex-Flugzeug bei mindestens acht Rückführungen von Menschen in Seenot aus der maltesischen Such- und Rettungszone nach Libyen in der Nähe der Boote kreiste. Schiffe der libyschen Küstenwache hatten die Menschen aufgegriffen. Für die monatelange Recherche hatten die Reporter*innen die Flugrouten der Frontex-Flugzeuge mit den Rückführungen der libyschen Küstenwache und den Daten von Handelsschiffen in unmittelbarer Nähe verglichen. Gegenüber dem EU-Parlament erklärte Frontex am 4. März 2021, dass sie noch nie direkt mit der libyschen Küstenwache kooperiert hätten. Später ergänzte die Agentur, dass jedes Mal, wenn ein Frontex-Flugzeug ein Boot in Seenot sehe, „alle“ nationalen Seenotleitstellen, darunter auch Libyen informiert werde. Die zuständigen Seenotleitstellen seien dann für die Koordinierung der Rettung verantwortlich – und nicht Frontex.

Frontex-Projekte zur Informationssammlung außerhalb der EU durch „Risk-Analysis Networks“

Frontex hat insgesamt vier regionale sogenannte regionale „Intelligence Sharing Communities“ mit Drittstaaten aufgebaut. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Sammlung und der gemeinsamen Analyse der Migrations-Situation in Nicht-EU-Ländern. Dazu gehören das Risikoanalyse-Netzwerk für den westlichen Balkan (WB-RAN), das Risikoanalyse-Netzwerk für die Östliche Partnerschaft (EaP-RAN), das Risikoanalyse-Netzwerk für die Türkei-Frontex (TU-RAN).

Das wichtigste ist die 2010 gegründete Africa-Frontex-Intelligence Community (AFIC). Über 23-mal lud die Agentur seither Geheimdienstchefs der beteiligten Staaten aus Afrika nach Warschau ein. Beim AFIC sind bislang 28 Staaten, von Marokko über Dschibuti bis Angola, fest dabei, auch die Diktaturen Eritrea und Sudan. „Eingeladen“ hat Frontex Tunesien, Algerien und Äthiopien. Insgesamt macht so mehr als der halbe afrikanische Kontinent mit beim „Rahmen für Intelligence Sharing im Bereich der Grenzsicherung“, wie Frontex AFIC etwas umständlich nennt

Dafür werden auch fast alle Regime mit an den Tisch geholt, die für einen Teil der Flüchtenden verantwortlich sind. Schließlich gilt natürlich auch in Afrika: Je weniger ein Staat sich um Grund- und Menschenrechte schert, desto wichtiger ist der Geheimdienst als Stütze seiner Macht. Legt man die Ergebnisse des jüngsten sogenannten Democracy Index, einem von der Zeitschrift The Economist berechneten Index, der den Grad der Demokratie in 167 Ländern misst, zugrunde, so findet sich unter den AFIC-Staaten keine einzige Demokratie, fast alle sind als „autoritär“ und „hybrid“ eingestuft. Von ihnen schöpft Frontex systematisch Informationen ab und unterstützt sie dabei, ihrerseits Zugang zum Geheimdienstwissen anderer Staaten Afrikas zu erlangen.

Gab es zunächst nur AFIC-Treffen, werden heute auch Daten auf einer gemeinsamen Online-Plattform ausgetauscht. Dazu wurden die Geheimdienstmitarbeiter*innen Afrikas an den EU-Datenbanken geschult, ihnen Zugangsdaten ausgehändigt, damit sie alle drei Monate ihre Daten in die Frontex-Datenbank einspeisen können. Seit Mai 2016 entstehen daraus monatliche Analysen. Das Ziel: ein möglichst vollständiges, aktuelles Bild der Migration in ganz Afrika.

2016 war das Jahr, in dem AFIC zunehmend wichtiger für Frontex wurde. Unter jenen, die in Libyen auf Boote stiegen, waren damals kaum noch Menschen aus dem Nahen Osten, vielmehr stammten 91 % aus Afrika. Um den Afrikaner*innen den Eindruck zu vermitteln, AFIC sei auch ihr Projekt, gab es 2016 zwei Treffen in Afrika – in Ghana im März und in Mauretanien im Juni. Die afrikanischen Teilnehmenden durften dort selbst die Diskussionen leiten, wie Frontex stolz vermerkt. In dem jüngsten AFIC-Bericht finden sich Typologien der Schlepper (»Ghetto Boss«, »Fixer«, »Chasseur«), Angaben über die von ihnen bevorzugten Autotypen (»Toyota Hilux«) und Wochentage für den Beginn der Fahrt durch die Sahara (zuletzt »am liebsten sonntags«). Was nach Banalitäten klingt, verdichtet sich tatsächlich zu einem immer präziseren Bild der Migration innerhalb Afrikas. Die interessantesten Infos, so darf man annehmen, schreiben die Geheimdienste ohnehin nicht in öffentliche Berichte. Eine „beispiellose Plattform für Informationsaustausch“ nennt Frontex die AFIC.

Frontex-Projekte zur technischen Unterstützung der Grenzbehörden in Nicht-EU-Ländern

Frontex stärkt die Grenzsicherung in einer Reihe von Nicht-EU-Ländern durch gezielte technische Hilfsprojekte. Allen gemeinsam ist, dass sie in den begünstigten Ländern die Kapazitäten die Grenzkontrollen aufrüsten und, so Frontex, den „Grundstein für eine strategische Zusammenarbeit“ legen sollen oder „auf bereits bestehenden funktionalen Beziehungen“ aufbauen. Bis Mitte 2021 gab es vier solcher EU-finanzierter Projekte mit einem Gesamtvolumen von 14 Millionen Euro:

→ „EU4BorderSecurity“, rund 4 Millionen Euro für aus dem Fonds „Europäisches Nachbarschaftsinstrument“ für Staaten in Nordafrika um in den teilnehmenden Ländern „Vertrauen, Verständnis, strukturierte Partnerschaften und Austausch von Erfahrungen und Praktiken im Bereich des integrierten Grenzmanagements (IBM)“ aufzubauen

→ „Stärkung der Africa-Frontex Intelligence Community“, 4 Millionen Euro aus dem „Instrument zur Förderung von Stabilität und Frieden“ Fonds zur Konsolidierung des Informationsaustauschs

→ „Regionale Unterstützung für ein schutzbedürftiges Migrationsmanagement in den westlichen Balkanstaaten und der Türkei (IPA II), Phase II“, 3,4 Millionen Euro für Albanien, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Kosovo, Montenegro, Serbien und Türkei zur Unterstützung „bei der Entwicklung einer schutzsensiblen Reaktion auf gemischte Migrationsströme“

→ „Östliche Partnerschaft: Projekt zum Aufbau von Kapazitäten für integriertes Grenzmanagement (EaP)“, rund 4,5 Millionen Euro für Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldawien und Ukraine, zum „Verbesserung der Fähigkeit der am Grenzmanagement beteiligten Behörden“

Verbindungsbeamt*innen/“Liason Officers“ außerhalb der EU

Frontex hat ein Netzwerk von “Liason Officers“ genannten Verbindungsbeamt*innen aufgebaut, die in Nicht-EU-Ländern stationiert sind und dort dauerhaft direkten Kontakt mit den nationalen Grenzsicherungsbehörden halten. Mitte 2021 waren diese in der Türkei (mit Sitz in Ankara, seit 2016), Niger (mit Sitz in Niamey, seit 2017), dem Westbalkan (mit Sitz in Belgrad, Serbien, seit 2018), im Senegal (mit Sitz in Dakar, seit 2019), im Westbalkan (stationiert in Tirana, Albanien, seit 2021). In Planung ist die Entsendung für die „Östliche Partnerschaft“ (mit Sitz in Kiew, Ukraine). Seit Sommer 2017 unterstützt ein Frontex-Experte die EU Border Assistance Mission in Libyen (→ EUBAM) vor Ort. Frontex hat zudem Expert*innen entsandt, die als Verbindungsoffiziere mit EU NAVFOR Med Sophia (→ „Irini“) und der NATO-Operation in der Ägäis agieren.

Menschenrechtsverletzungen

Seit vielen Jahren haben Menschenrechtsgruppen auf massenhafte gewaltsame, teils tödliche Zurückschiebungen an Europas Außengrenzen aufmerksam gemacht. Zwar werden diese in der Regel durch die nationalen Grenzbeamt*innen durchgeführt. Teils geschieht dies aber unter Beteiligung von entsandten Frontex-Beamt*innen, im Rahmen von Frontex-Operationen oder unter Billigung Frontex. Ab 2020 mehrten sich die öffentlich bekannt gewordenen Skandale dieser Art dermaßen, dass Abgeordnete des EU-Parlaments 2021 den Rücktritt des Frontex-Direktors Fabrice Leggeri verlangten.

Dass Frontex die Abwehr von Menschen über die Grundrechte stellt, lässt sich lange zurückverfolgen. Im Zuge der ersten Mission, → Hera, wurden Boote, die aus Mauretanien oder dem Senegal zu den Kanarischen Inseln unterwegs waren, aufgehalten und zurückeskortiert. Teils wurden die Menschen auf den Booten in das Internierungslager Nouadhibou in Mauretanien gebracht. Nach einer Weile kamen fast keine Menschen mehr auf den Kanaren an. Wie hat Frontex das geschafft? Das in Berlin ansässige Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights) glaubt, dass die Grenzschützer*innen kurzerhand alle Aufgegriffenen zu „Mauretaniern und Senegalesen gemacht“ haben könnten, Asylanträge schlicht nicht geprüft und auch nicht wie vorgeschrieben Dolmetscher*innen hinzugezogen worden sein könnten. 2016 wollte das ECCHR dem Verdacht nachgehen, dass Frontex so gegen Grund- und EU-Rechte verstoßen haben könnte. Es verlangte Einsicht in zwölf wichtige Dokumente der Hera-Mission. Erst als das ECCHR rechtliche Schritte androhte, gab Frontex die Dokumente „heftig zensiert“ frei, so das ECCHR. Das „Handbuch für den Operativen Plan“ etwa wurde auf 48 von 99 Seiten geschwärzt, der Evaluationsbericht für die Hera-Mission auf 21 von 26 Seiten. Die von Frontex selbst angelegte „Liste potentieller Menschenrechtsverletzungen“ war gleich komplett aus den Akten entfernt worden. Frontex begründete die Schwärzungen gegenüber dem ECCHR mit einer „Gefahr für die öffentliche Sicherheit“. So ist bis heute unklar, was die EU-Beamt*innen in den afrikanischen Gewässern jahrelang getan haben.

Menschenrechtsverletzungen in der Ägäis

Eine Kontrollgruppe des Europaparlaments hat im Juli 2021 festgestellt, dass Frontex beim Umgang mit mutmaßlichen Grundrechtsverletzungen an den Außengrenzen schwere Fehler begangen hat.[34] Im Zentrum der Untersuchung stand die Lage in der Ägäis. Dort versuchen immer wieder Menschen von der Türkei aus Griechenland zu erreichen. Die NGO Mare Liberum schreibt: „Beinahe täglich passieren Pushbacks an der griechisch-türkischen Grenze. Allein im Jahr 2020 zählten wir 321 Vorfälle in der Ägäis, bei denen 9.798 Personen zurückgedrängt worden sind.“ Die EU-Parlamentarier*innen schreiben mit Blick auf die Ägäis es sei „unklar“, ob es eine direkte Beteiligung von Frontex an den Handlungen gab. Allerdings habe Frontex Belege gefunden, die Vorwürfe von Grundrechtsverletzungen stützten. Sie habe aber "versäumt, diese Verstöße umgehend, wachsam und effektiv anzugehen und weiterzuverfolgen". Konkret wird das auch Direktor Fabrice Leggeri vorgeworfen. Er habe etwa im Frühjahr 2020 zu einem bestimmten Vorfall von den Griech*innen zunächst eine Untersuchung verlangt, sich dann aber mit deren Dementi zufriedengegeben. Das entsprach laut Bericht einem "Muster, dass eine Akte geschlossen wird, nachdem ein Mitgliedstaat den berichteten Vorfall verneint hat". Die Deutungen des Berichts unterscheiden sich aber auch unter Mitgliedern des Gremiums. Die Linke-Abgeordnete Cornelia Ernst sagte, dass der Bericht nicht von einer direkten Beteiligung von Frontex an Push-Backs spreche, sei "eine politische Entscheidung" gewesen, die von konservativen und rechten Kräften vorangetrieben wurde." Sie sieht diese Beteiligung als erwiesen an und fordert Leggeris Rücktritt.

Menschenrechtsverletzungen im zentralen Mittelmeer

2020 veröffentlichten die NGOs Alarm Phone, Sea-Watch, Borderline Europe und Mediterranea einen Bericht, in dem sie Frontex vorwarfen, sich per Luftüberwachung am Zurückschieben Zehntausender Menschen auf dem Mittelmeer nach Libyen beteiligt zu haben. Frontex-Flugzeuge würden Flüchtlingsboote aufspüren und die libysche Küstenwache zu diesen geleiten. „Akteure der EU sind damit zum Komplizen schwerer Menschenrechtsverletzungen geworden“, heißt es in dem Bericht „Crimes of the European Border and Coast Guard Agency Frontex in the Central Mediterranean Sea“. Die NGOs haben drei Seenotfälle aus dem Jahr 2019 detailliert untersucht und etwa mitgeschnittenen Funkverkehr mit der libyschen Küstenwache ausgewertet. In allen drei Fällen sind die Schiffbrüchigen am Ende nach Libyen zurückgebracht worden.

Am 2. Mai 2020 zum Beispiel sind zwei Boote vor Libyen in Seenot geraten und von Flugzeugen der Anti-Schlepper-Mission EUNAVFOR MED und der Luftwaffe von Malta entdeckt worden. Die italienische Rettungsleitstelle MRCC in Rom entschied, dass die Notfälle in die Zuständigkeit der libyschen Küstenwache fallen. Die beiden Flugzeuge teilten demnach den „zuständigen libyschen Behörden“ die genauen Koordinaten mit. Hilfsangebote von privaten Seenotrettungsorganisationen seien zurückgewiesen worden. Die Pilot*innen erklärten auf Anfrage eines NGOs-Flugzeugs, dass sie die Rettung mit den Libyern „koordinieren“.

Die beschriebenen Praktiken seien beispielhaft für ein „weit verbreitetes Muster“ des Verhaltens von EU-Behörden. Diese hätten eine „entscheidende Rolle“ bei der Ortung von Booten und der Koordinierung des Abfangens aus der Ferne, heißt es in dem Bericht. Entsprechend trüge sie klare Verantwortung für die erzwungene Rückkehr flüchtiger Menschen nach Libyen, „einem Land, das sich im Krieg befindet und in dem systematisch Menschenrechtsverletzungen begangen werden“.

2021 haben das ARD-Magazin Monitor, der "Lighthouse-Report", der "Spiegel" und "Libération" dokumentiert, dass Frontex-Flugzeug bei mindestens acht Rückführungen von Flüchtlingen in Seenot aus der maltesischen Such- und Rettungszone nach Libyen in der Nähe der Boote kreiste. Schiffe der libyschen Küstenwache hatten die Menschen aufgegriffen. Für die monatelange Recherche hatten die Reporter*innen die Flugrouten der Frontex-Flugzeuge mit den Rückführungen der libyschen Küstenwache und den Daten von Handelsschiffen in unmittelbarer Nähe verglichen. Gegenüber dem EU-Parlament erklärte Frontex am 4. März 2021, dass sie noch nie direkt mit der libyschen Küstenwache kooperiert hätten. Später ergänzte die Agentur, dass jedes Mal, wenn ein Frontex-Flugzeug ein Boot in Seenot sehe, „alle“ nationalen Seenotleitstellen, darunter auch Libyen informiert werde. Die zuständigen Seenotleitstellen seien dann für die Koordinierung der Rettung verantwortlich – und nicht Frontex.

Menschenrechtsverletzungen durch Frontex auf der Balkanroute

2019 berichtete das ARD-Magazin „report München“, dass die EU-Grenzsicherungsbehörde Frontex Menschenrechtsverletzungen und exzessive Gewalt an den EU-Außengrenzen zugelassen haben, die an Europas Grenzen von nationalen Grenzbeamten verübt wird. Die Vorwürfe lassen sich dem Bericht zufolge durch hunderte interne Frontex-Dokumente belegen. Die Berichte dokumentieren demnach unter anderem die „Misshandlung von Flüchtlingen“, „Hetzjagden mit Hunden“ und „Attacken mit Pfefferspray“. Die Vorwürfe beziehen sich unter anderen auf das Grenzsicherungspersonal in Bulgarien, Ungarn und Griechenland.[35] Im August 2019 leitete Frontex deshalb eine Untersuchung ein. 2020 berichtete auch das Magazin Balkaninsights ebenfalls über eine Serie von Gewalt gegen Geflüchtete durch Hunde an der serbisch-ungarischen Grenze, die Frontex toleriert habe.

Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (European Asylum Support Office, EASO)

Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO, englisch European Asylum Support Office) ist eine Agentur der Europäischen Union mit Sitz in Valletta auf Malta. Sie hat die Aufgabe, die praktische Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten im Asylbereich zu stärken und wirkt bei der Umsetzung des → Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, GEAS. Sie bereitet Asylentscheidungen vor, „unterstützt“ Mitgliedstaaten, deren Asylsystem besonders belastet ist und recherchiert und veröffentlicht für nationale Asylbehörden Informationen über häufige Herkunftsländer in COI-Berichten (Country of Origin Information). Außerdem ist sie für die Verteilung von Geflüchteten innerhalb der EU zuständig, sofern es dafür konkrete Programme (→ Relocation) gibt.

EASO verfügt 2021 über ein Budget von 142 Millionen Euro. Die meist aus anderen EU-Staaten entliehenen Asylbeamt*innen sind derzeit in Griechenland, Italien, Spanien und Zypern aktiv. Die Agentur ist eine zentrale Institution der europäischen Asylarchitektur, kaum eine EU-Behörde wächst derzeit so schnell. Ihre Bedeutung wird weiter zunehmen – wenn es nach der EU-Kommission geht, wird sie zu einer vollständigen supranationalen Asylbehörde ausgebaut. Das ist sie bis heute nicht und darf deshalb offiziell keinen eigenen „europäischen“ Asylentscheidungen treffen – das ist bis heute formal den nationalen Asylbehörden vorbehalten. Viele Mitgliedsstaaten bestehen darauf, sie fürchten, ansonsten von EASO als Flüchtlinge anerkannte Menschen aufnehmen zu müssen.

Ein „Instrument auf dem Weg zu einem umfassenden und schützenderen gemeinsamen europäischen Asylsystem“ soll sie sein, sagte die damalige EU-Kommissarin Cecilia Malmström 2011 bei der Eröffnung. Damals war der Handlungsdruck auf die EU-Kommission angesichts gestiegener Ankunftszahlen von Geflüchteten in Südeuropa gewachsen. Brüssel hatte vorgeschlagen, Beamt*innen aus anderen Mitgliedsstaaten nach Italien und Griechenland zu schicken, damit diese dort Asylanträge bearbeiten, um die enormen Wartezeiten zu verringern. Das ist bis heute eine der Haupttätigkeiten von EASO.

2011 und 2012 hat das EASO erstmals insgesamt 600 Flüchtlinge aus Malta in die übrige EU verteilt. Zu der Zeit waren die Internierungslager dort völlig überfüllt, die Menschen saßen selbst nach der Anerkennung auf der Insel fest. Es war ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es war ein Anfang, das → Dublin-Dogma, nach dem jeder Mitgliedstaat allein für alle Menschen zuständig ist, die über seine Grenzen in die EU kommen, infrage zu stellen.

Doch für diese Art der Umverteilung, → Relocation genannt, gibt es bis heute nur wenige Plätze. Dafür hat die EU ab 2015 sogenannte → „Hotspots“, → Lager, an den südlichen Außengrenzen der EU eingerichtet – fünf Hotspots auf den griechischen Inseln (Chios, Lesbos, Samos, Leros, Kos) und vier in Italien (Lampedusa, Pozzallo, Taranto, Trapani). Dort wurden alle ankommenden Asylsuchenden registriert, dafür waren sowohl Vertreter*innen der nationalen Grenzbehörden als auch Mitarbeiter*innen der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) und des EASO zuständig. Diese Registrierung weitete sich später zu einer de-facto Asylprüfung aus, in deren Zuge EASO heute vor allem in Griechenland die Asylentscheidungen vorbereitet, die anschließend von den nationalen griechischen Asylbeamt*innen nach Aktenlage – also ohne persönliche Anhörung der Antragstellenden – in der Regel bestätigt werden.

In Griechenland müssen Geflüchtete, die in den Hotspots registriert wurden, zunächst auf den Inseln bleiben. Sie erwarten hier zwei Optionen: Sie werden im Rahmen des sogenannten EU-Türkei-Deals zurück in die Türkei überstellt, wo sie einen Asylantrag stellen können. Oder sie stellen einen Asylantrag in Griechenland. In diesem Fall dürfen sie die Insel nicht verlassen, bis der Antrag bearbeitet wurde. In Italien werden Geflüchtete nach der Registrierung in zwei Gruppen aufgeteilt: Asylsuchende und vermeintliche "Wirtschaftsflüchtlinge". Erstere werden in einem Aufnahmezentrum (CARA) oder in einer Notunterkunft (CAS) untergebracht und können einen Asylantrag stellen. Letztere werden in einem "Ausreisezentrum" (CIE) festgehalten und daraufhin abgeschoben.

Europaparlament und Mitgliedstaaten haben sich Mitte 2021 auf eine Stärkung der EU-Asylagentur EASO verständigt. Aus EASO soll eine "vollwertige Behörde" werden. Dazu soll eine Reserve von 500 Expert*innen und Übersetzer*innen aufgebaut werden. Ab 2024 bekommt EASO auch stärkere Befugnisse, die Umsetzung der Asylgesetzgebung in den Mitgliedstaaten zu überwachen und eine*n „Grundrechtsbeauftragte*n“.

Der Europäische Auswärtige Dienst (European External Action Service, EEAS)

Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD; Englisch European External Action Service, EEAS) ist der diplomatische Dienst der EU. Er ist dem*der Hohen Vertreter*in der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik („Außenkommissar*in“) unterstellt, einer Art Außenminister*in der EU. „Eine Art“, weil die EU kein Staat ist und als solche eigentlich keine Botschaften und Botschafter*innen haben kann, gleichwohl werden die Vertreter*innen des EEAS international solchen gleichgestellt behandelt. Die Zentrale des EEAS befindet sich in Brüssel, zudem hat er 142 so genannte „Delegationen“, wie die Botschaften heißen, in Drittländern und bei internationalen Organisationen. Personell setzt sich der Dienst zusammen aus mindestens 60 % EU-Beamt*innen sowie aus mindestens einem Drittel Bediensteten auf Zeit, die von den nationalen diplomatischen Diensten der Mitgliedsstaaten abgeordnet werden. Unter der früheren Außenkommissarin Federica Mogherini hat der EEAS sich zentral um die Migrationskontrolle bemüht und unter anderem die Ausbildung der sogenannten → libyschen Küstenwache oder den → Valletta-Gipfel, den → EUTF, den → Joint Valletta Action Plan oder die → Facility for Refugees in Turkey organisiert. Hintergrund war unter anderem, dass vielen der EU-Mitgliedstaaten lange suspekt war, dass die EU eigene Außenpolitik jenseits der nationalen Ebene betreibt. Mit dem Fokus auf die Migrationsdiplomatie erhoffte der EEAS sich politische Erfolge erarbeiten zu können, um den eigenen Ausbau gegenüber den Mitgliedsstaaten leichter legitimieren zu können.

Projekte der EU zur Migrationskontrolle auf dem EU-Territorium

Zu den Grenzsicherungs-Projekten, die direkt von Frontex betrieben werden siehe Frontex-Missionen innerhalb der EU

Lager

Hotspots

2015 beschloss die Europäische Kommission im Rahmen ihrer "Europäischen Agenda für Migration" ein Konzept von Erstaufnahme- und Registrierungszentren: Die so genannten Hotspots. Sie sollten zunächst in Griechenland und Italien die ankommenden Flüchtlinge direkt an der EU-Außengrenze identifizieren, registrieren und ihre Fingerabdrücke aufnehmen. Betrieben werden sie gemeinschaftlich von Frontex, → EASO, dem Europäischen Polizeiamt (Europol) und der EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit (Eurojust) mit den Behörden vor Ort. Ab diesen Zentren sollten temporären Umverteilungs-Mechanismen, genannt → Relocation greifen.

Die Hotspots wurden bis 2017 in folgenden Städten eröffnet: Fünf auf den griechischen Inseln (Chios, Lesbos, Samos, Leros, Kos) und in Italien Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani, Taranto. Dort wurden seither alle dort ankommenden Asylsuchenden registriert. Dafür sind sowohl Vertreter*innen der nationalen Grenzbehörden als auch Mitarbeiter*innen von Frontex und → EASO zuständig.

Diese Registrierung weitete sich später zu einer de-facto Asylprüfung aus, in deren Zuge EASO heute vor allem in Griechenland die Asylentscheidungen vorbereitet, die anschließend von den nationalen griechischen Asylbeamt*innen nach Aktenlage – also ohne persönliche Anhörung der Antragstellenden – in der Regel bestätigt werden.

In Italien werden Geflüchtete nach der Registrierung in zwei Gruppen aufgeteilt: Asylsuchende und vermeintlichen "Wirtschaftsflüchtlinge". Erstere werden in einem Aufnahmezentrum (CARA) oder in einer Notunterkunft (CAS) untergebracht und können einen Asylantrag stellen. Letztere werden in einem "Ausreisezentrum" (CIE) festgehalten und daraufhin abgeschoben.

In Griechenland müssen Geflüchtete, die in den Hotspots registriert wurden, zunächst auf den Inseln bleiben. Der EU-Türkei-Deal sieht vor, dass Flüchtlinge in der Regel erst nach Abschluss des Asylverfahrens auf das griechische Festland gebracht werden, und für die gesamte Dauer ihres Asylverfahrens und gegebenenfalls bis zu ihrer Rückführung im Hotspot bleiben müssen. Die Folge war eine extreme Überfüllung der Aufnahmeeinrichtungen auf den Inseln. in den chronisch überbelegten Hotspots lebten zwischenzeitlich rund 38.000 Menschen.

Sie hatten hier zwei Optionen: Sie werden zurück in die Türkei überstellt, wo sie einen Asylantrag stellen können. Oder das Stellen einen Asylantrag in Griechenland. In diesem Fall dürfen sie die Insel nicht verlassen, bis der Antrag bearbeitet wurde.

Der größte der „Hotspots“ war bis zu einem Brand im September 2020 das Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Hilfsorganisationen berichten schon bald nach dessen Eröffnung von katastrophalen Zuständen in dem Lager, in dem zeitweise über 10.000 Menschen waren. 2017 hieß es in einem Bericht der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, Neuankömmlinge in den Lagern müssten teils auf Pappkartons auf dem Boden schlafen. Selbstmordversuche, Selbstverletzungen oder psychotische Erkrankungen hätten in jenem Sommer um 50 % gegenüber den vorigen drei Monaten zugenommen. Auch Schwerkranke würden interniert, wenn ihr Asylantrag abgelehnt werde. Die Lebensumstände auf den Inseln trieben die Insassen zur Verzweiflung: „Jeden Tag behandeln unsere Teams Patienten, die ihnen sagen, dass sie lieber in ihren Heimatländern gestorben wären, als hier gefangen zu sein“, so eine Mitarbeiterin von Ärzte ohne Grenzen. Besonders Schutzbedürftige, etwa Kranke oder Opfer sexualisierter Gewalt, haben Anspruch auf eine Verlegung auf das Festland. Die griechischen Behörden hätten jedoch die Zahl der Beamt*innen, die ermitteln sollen, wer zu dieser Gruppe gehört, stark reduziert, obwohl immer mehr Menschen ankommen, so MSF.

Die Zustände wurden in den folgenden Jahren schlimmer. Nicht weniger als drei hintereinander gebaute Mauern und Stacheldrahtzäune trennten das Lager von der Außenwelt. Tatsächlich war Moria bei seiner Eröffnung im Jahr 2013 als Gefängnis für Geflüchtete gedacht. Aber irgendwann mussten die Behörden das Lager öffnen – zu viele Menschen sollten hier untergebracht werden. 3.000 Plätze gibt es offiziell, 2018 waren rund 10.000 Menschen dort. Das umzäunte Containerlager verschmolz mit einer vermüllten Siedlung rundum. Das Leben der Menschen bestand aus Warten: Dreimal am Tag je eine Stunde auf das Essen. Einen Monat auf ärztliches Personal. Ein Jahr auf das Asylinterview. Schon für Erwachsene ist das lang. Aber mehr als ein Drittel der Bewohner in Moria waren Kinder. Sie verlieren viel Zeit. Eine Schule gab es nicht, nur eine Schweizer NGO, die Unterricht organisierte. Das Einzige, was hier schnell geht, ist die Rückkehr: Wer dahin will, wo er hergekommen ist, konnte zum Büro der UN-Migrationsagentur IOM (Internationale Organisation für Migration) gehen und wurde schon bald ausgeflogen. 90 Euro bekam jede*r im Lager pro Monat zusätzlich zum Essen. Je Familie ist die Leistung allerdings 330 Euro gedeckelt. Die Aufnahmebedingungen machten viele krank. MSF (Médecins Sans Frontières, Ärzte ohne Grenzen) berichtete immer wieder von Magen-, Haut und Atemwegsinfektion. Fast ein Viertel der Kinder und Jugendlichen, mit denen Mitarbeiter*innen der internationalen Hilfsorganisation 2019 Therapiegespräche führten, hätten daran gedacht oder versucht, sich umzubringen, so Ärzte ohne Grenzen. „Stellen Sie sich Eltern vor. Die bringen ihre Kinder aus dem Krieg hierher, und dann können sie sie wochenlang nicht waschen“, sagte eine Ärztin.

Nach Angaben der EU-Kommission bekam Griechenland von 2015 bis 2019 1,5 Milliarden Euro für die Versorgung von geflüchteten Menschen. Doch immer wieder heißt es, Griechenland rufe das Geld nicht vollständig oder nur langsam ab. Tatsächlich dürfte der griechischen Regierung wohl an den Elendsbildern gelegen sein. Denn Athen will kein Geld für die Menschen selbst. Die Regierung will, dass andere EU-Staaten sie aufnehmen.

In der EU wiederum gibt es für einen solchen Verteilmechanismus keine Mehrheit. Die EU-Kommission will diese sogenannten Hotspots – und zwar nicht bloß zu Zwecken der Registrierung. Dass Risiko, lange Zeit dort festzusitzen, hat eine strategische Funktion. Es soll abschrecken. Denn die Ägäis ist nach wie vor eine der wichtigsten Fluchtrouten. Rund zwei von drei Flüchtenden, die in der Türkei abzulegen versuchen, hält die türkische Küstenwache auf – das ist Teil ihrer Abmachung mit der EU. Doch ungefähr 170.000 Menschen sind seit dem Inkrafttreten des EU-Türkei-Deals im März 2016 auf den Ägäischen Inseln angekommen.[36] Die EU hat darauf gesetzt, dass die meisten wieder in die Türkei abgeschoben werden. Von April 2016 bis Mai 2019 geschah dies aber nur rund 2.460 Mal, auch weil die griechischen Behörden die Türkei unter anderem deshalb nicht für sicher hielten, weil dieses Land nach Syrien und Afghanistan abschiebt.

Asyl gewähren wollte Griechenland aber auch nicht. Es war eine paradoxe Situation. Statt eines regulären Asylverfahrens wurde offiziell nur geprüft, ob die Türkei für die Flüchtlinge ein sicherer Ort wäre. Bei Opfern von Schiffsunglücken, Schwangeren, chronisch Kranken, Behinderten, Folteropfern, alten Menschen oder unbegleitete Minderjährigen wurde das verneint. Ihre Asylanträge wurden bearbeitet. Jene der übrigen nicht. „Das Kriterium der Verletzlichkeit tritt an die Stelle des Rechts“, sagt Thomas Gebauer von der Hilfsorganisation medico international dazu.

Im Juni 2021 allerdings erklärte Griechenland die Türkei zum „sicheren Drittstaat“ für Asylsuchende aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Somalia. Griechenland hat damit die Abschiebungen dieser Menschen in die Türkei legalisiert.

Meistens sitzen die Menschen erst Jahre auf den Inseln fest, bevor sie auf das Festland dürfen und sich selbst überlassen werden. Ein Teil versucht weiterzukommen, etwa nach Deutschland. Legal aber ist das kaum möglich. Ein kleinerer Teil versucht mit falschen Pässen aus Griechenland wegzukommen. Insgesamt registrierte Frontex 2019 EU-weit 6.667 solcher Fälle. Diese sei „auf den deutlichen Anstieg der Abflüge von Syrern, Afghanen, Irakern, Iranern und Türken aus Griechenland zurückzuführen“, so Frontex.

Im September 2020, nach einem halben Jahr Corona-Lockdown, brannte Moria schließlich vollständig nieder. Ein Teil der Insassen wurde auf das Festland gebracht, die anderen kamen in ein neues Camp, wenige Kilometer weiter.

Die EU „macht die Politik, die all jene Bilder von verzweifelten Menschen in Zelten produziert, die man regelmäßig im Fernsehen sieht. Die Vorstellung, dass es sich bei den Zuständen auf Lesbos um eine humanitäre Katastrophe handelt, ist daher irreführend. Sie verdeckt, dass der Moria-Komplex Ergebnis politischer Entscheidungen ist und versperrt die Möglichkeit, die Rechte von Geflüchteten ins Zentrum der Auseinandersetzung zu stellen", sagt der Politikwissenschaftler Maximilian Pichl, Autor der 2021 erschienenen Studie „Der Moria-Komplex“.

Zukünftige Lager für Grenzverfahren

Künftig sollen die Hotspots in „Closed Centers“ genannte geschlossene Lager umgewandelt werden – so will es die 2020 präsentierte „Agenda on Migration“ der EU-Kommission.

In den bisherigen „Hotspots“ sollen „verbindliche Vorprüfungen“ von Asylgesuchen für mögliche Asylverfahren in anderen EU-Staaten stattfinden. → EASO soll dann entscheiden, in welchem EU-Staat das eigentliche Asylverfahren durchgeführt wird. Doch wer schon im Closed Center dabei ausgesiebt wird, weil er oder sie angeblich unbegründet einen Asylantrag stellen will – etwa wegen Einreise aus einem sicheren Drittstaat, falscher Angaben zur Identität oder aus anderen Gründen –, soll gar nicht erst in die EU einreisen dürfen, sondern direkt abgeschoben werden. „Verweigerung der Einreise heißt Rückkehr“, heißt es dazu in einem Konzeptpapier der deutschen EU-Ratspräsidentschaft von 2020. „Dabei muss Frontex helfen.“

Die Lager hätten damit eine Art exterritorialen Charakter. Rund zwei Drittel der Asylbewerber*innen könnten so nach Schätzung des deutschen Bundesinnenministeriums, das das Konzept für die Phase erarbeitet hatte, gar nicht erst einreisen. „Und es ist ein Unterschied, ob ich eine Million in Europa zu verteilen habe oder zwei-, dreihunderttausend“, sagte der deutsche Innenminister Horst Seehofer. Auf die Frage, ob er wolle, dass „die Asylverfahren nicht mehr in Deutschland stattfinden sollen, sondern alle in den Hotspots selbst, sodass nur noch Anerkannte verteilt werden“, sagte Seehofer: „Letzteres ist unser Ziel.“ Dabei darf EASO keine Entscheidungen darüber treffen, wer Asyl bekommt oder für ein Verfahren zugelassen wird. Völlig unklar ist, was mit jenen geschieht, die bei der Vorprüfung zwar abgelehnt, aber gar nicht abgeschoben werden können.

„Return“

In ihrer 2020 präsentierten „Agenda on Migration“ schreibt die EU-Kommission, dass jedes Jahr zwischen 400.000 und 500.000 ausländische Staatsangehörige aufgefordert werden, die EU zu verlassen, weil sie „illegal eingereist sind oder sich unrechtmäßig in der EU aufhalten“. Allerdings würden nur 40 % von ihnen in ihr Heimatland oder in das Land, aus dem sie in die EU eingereist sind, zurückgeschickt. Die Kommission erweckte den Eindruck, als läge es daran, dass sich in der EU niemand um Abschiebungen kümmere und die Abschiebepatenschaften (und ein*e zusätzlich zu ernennende*r „Abschiebe-Koordinator*in“) diesen Mangel beheben würden. Tatsächlich sind die Lasten der Abschiebungen längst europäisch kollektiviert: Seit Jahren wird → Frontex aufgerüstet, damit mehr und schneller abgeschoben wird. Dass trotzdem „nur“ ein Drittel aller Abgelehnten pro Jahr abgeschoben werden, liegt nicht daran, dass die Außengrenzen-Staaten mit den Abschiebungen alleingelassen werden und es deshalb die Patenschaften bräuchte. Der Grund ist, dass viele Menschen trotz abgelehnten Asylantrags nicht abgeschoben werden können: Weil sie krank sind oder in Ausbildung, weil sie minderjährig sind, weil sie aus einem Kriegsgebiet stammen, weil sie keinen Pass haben, ihre Identität unklar ist, weil ein Gerichtsverfahren noch nicht entschieden ist, weil sie untergetaucht sind oder weil ihre Herkunftsländer sie nicht zurücknehmen. Ein Teil von ihnen ist ausreisepflichtig, und trotzdem haben sie Rechte, die einer Abschiebung entgegenstehen können.

Abschiebungen durch Frontex

Schon seit einigen Jahren kann Frontex auf eigene Initiative und eigene Kosten Abschiebeflüge durchführen. „Return Support“ heißt diese Art der Serviceleistung von Frontex für Ausländerbehörden. 66,5 Millionen Euro stehen seit 2017 im Haushalt der Behörde jährlich dafür bereit: Das gecharterte Flugzeug, Unterkunft von Begleitpersonen, Verpflegung auf dem Boden, Kosten für medizinisches Personal und Dolmetscher*innen bezahlt Frontex. Ebenso sollen damit auch die Beschaffung von Pässen für Abzuschiebende und „freiwilige Ausreisen“ finanziert werden.