Maroc

Publié octobre 13th, 2025

Introduction

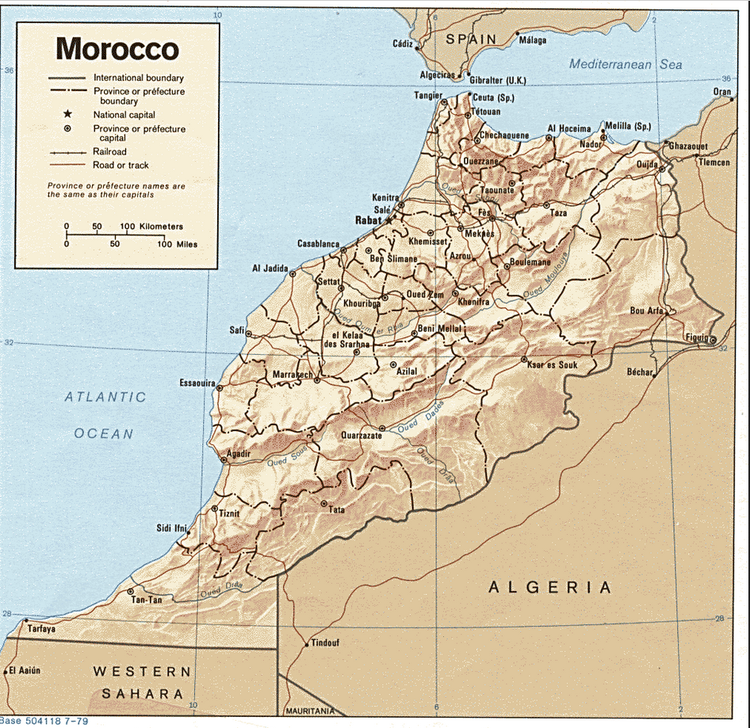

Le Maroc, pays riche en histoire et en cultures diverses, est aujourd'hui confronté à de nombreux défis qui affectent profondément son économie, sa structure sociale et son paysage politique. En raison de sa situation géographique à la frontière de deux continents, ainsi que de ses deux côtes bordant la Méditerranée et l'Atlantique, le Maroc joue un rôle important dans la politique d'externalisation de l'UE, notamment par le contrôle du détroit de Gibraltar et des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla.

Le Maroc entretient depuis des décennies des relations étroites avec l'Europe, dans lesquelles les questions de régulation des mouvements migratoires constituent un élément central et précaire. Cette précarité réside principalement dans les pratiques contraires aux droits humains commises dans le cadre d'une complicité entre le Maroc et l'UE. En raison de sa situation géographique, le Maroc joue un rôle clé dans les mouvements migratoires sur le continent africain ainsi qu'entre l'Europe et l'Afrique. Le pays est un point de départ et de transit important pour les personnes originaires de différents pays africains qui souhaitent traverser la mer pour rejoindre l'Europe. Cela conduit à une politique de surveillance et de contrôle toujours plus strictes des frontières en coopération avec l'UE. Dans le même temps, le Maroc tente de tirer le meilleur parti possible de cette situation.

Le Maroc est devenu indépendant en 1956. Cependant, d’importants problèmes sociaux et économiques ainsi que des griefs politiques persistent, dont beaucoup trouvent leur origine dans la période de colonisation.[1] Ces problèmes sont aggravés par les pratiques antidémocratiques et la répression politique du régime. La monarchie marocaine (Makhzen) gouverne le pays de manière quasi incontrôlée, tandis que les forces démocratiques locales et les organisations de défense des droits humains (y compris celles et ceux actif·ve·s dans le domaine de la politique migratoire) continuent de faire face à d’importants défis.

(C) utexas.edu

1. Économie, structure sociale, émigration

1.1 Géographie

Le Maroc s'étend sur une superficie de 446 550 km². Si l’on ajoute le territoire du Sahara occidental, largement annexé par le Maroc en 1975 après le retrait de l’Espagne,[2] la superficie totale atteint 712 550 km². en 2024. Environ 38 millions de personnes vivent au Maroc (hors 600 000 habitant·e·s du Sahara occidental). Les deux tiers de la population résident dans le nord-ouest et l’ouest du pays. Environ 60 % des habitants vivent en milieu urbain. Plus des deux tiers de la population sont Amazigh, dont la majorité a été arabisée.

Le pays est séparé du continent européen par le détroit de Gibraltar. Il est bordé par la mer Méditerranée au nord et de l'océan Atlantique à l'ouest. Les frontières avec les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, situées au bord de la Méditerranée ont une longueur totale d'environ 16 kilomètres. Cette partie de la frontière externe de l’UE se caractérise par une fracture sociale massive : le revenu par habitant au nord de la frontière est dix fois plus élevé qu’au sud.

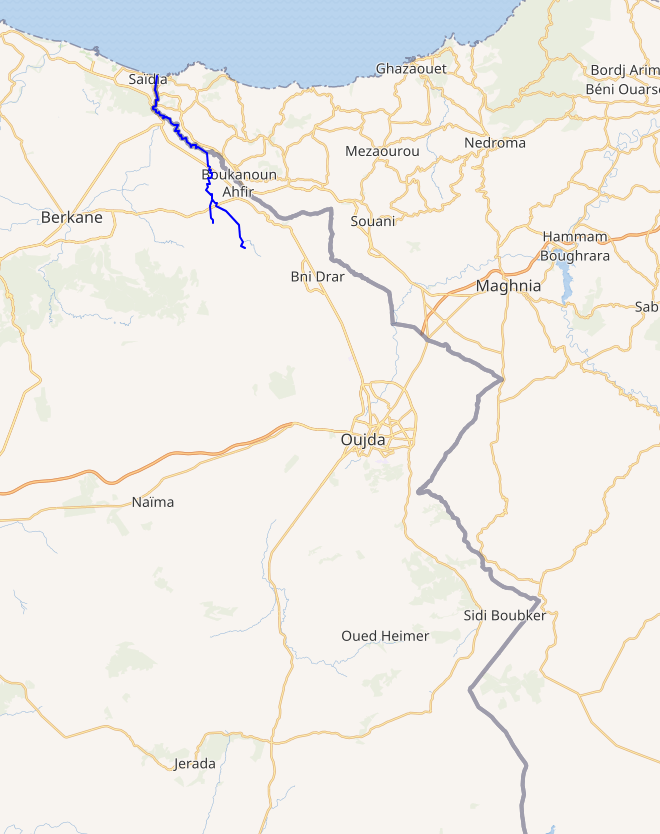

À l'est, le Maroc partage une frontière avec l 'Algérie qui s'étend sur environ 1400 kilomètres. Les points de passage frontaliers sont officiellement fermés depuis 1994. La ligne de frontière est sécurisée par des tranchées et des remblais du côté marocain, et par une clôture surveillée électroniquement par endroits du côté algérien. De nombreuses routes de contrebande et de transit traversent cette frontière. Depuis le début de 2022, la frontière est encore plus sécurisée en tant que zone de sécurité militaire. Les prix pour passer clandestinement la frontière à Oudja, que la plupart des personnes migrant·e·s empruntent lorsqu’ils veulent tenter leur chance en Algérie, en Tunisie ou en Libye, ont été multipliés.

À ce jour, les expulsions massives de Marocain·e·s d’Algérie occidentale et d’Algérien·ne·s du Maroc oriental, qui ont eu lieu au cours des trois premières décennies suivant l’indépendance, sont instrumentalisées par les gouvernements dans le but de se renvoyer la responsabilité et d’alimenter les hostilités. La fermeture de la frontière est également justifiée par le conflit du Sahara occidental et, depuis les années 1990, par la lutte contre le terrorisme djihadiste transfrontalier.

La frontière sud avec le Sahara occidental, annexé à 80 %, s’étend sur 443 kilomètres. Le Sahara occidental occupé par le Maroc est fortifié par de nombreux postes de contrôle militaire. Du nord au sud, le Maroc a construit un mur de sable miné long de 2 400 km le long du Sahara occidental. Des casques bleus de l’ONU sont stationnées le long de ce mur en tant qu’observateurs (MINURSO).

La frontière entre le Sahara occidental occupé et la Mauritanie est franchissable via un poste de contrôle fortement gardé. Un nouveau poste-frontière a été annoncé par la Mauritanie et le Maroc. La route prévue semble presque terminée. La mise en œuvre de ce projet par les deux États risque d'entraîner des tensions entre la Mauritanie voisine et le Polisario. Le Polisario est une organisation militaire et politique qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental.

De plus amples informations sur la nature des zones frontalières sont disponibles au chapitre 4.1.2 (zones frontalières avec l’Algérie) et 4.2.2 (zones frontalières avec Ceuta et Melilla)

1.2 Économie et aspects socio-économiques

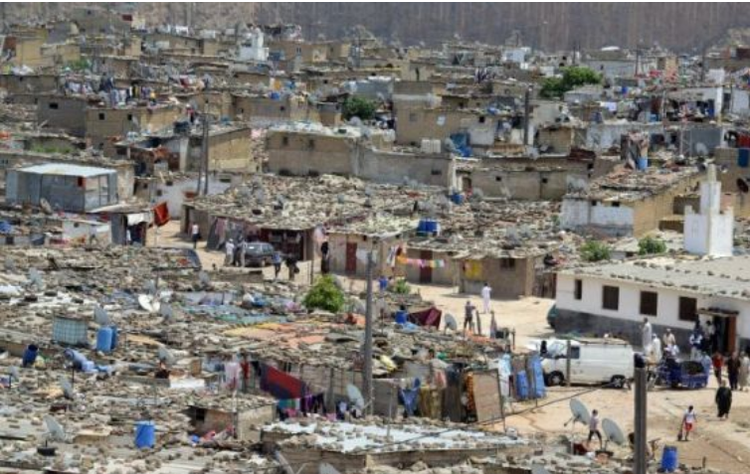

Au Maroc, les écarts de développement entre les régions en plein essor économique telles que Tanger, Rabat, Casablanca, El Jadida et Marrakech et les zones rurales isolées telles que les montagnes de l'Anti-Atlas ou la région du Rif, ne cesse de se creuser. Si la pauvreté absolue (selon les critères de l'ONU) a diminué entre 2001 et 2014, les disparités entre les zones urbaines et rurales ainsi que les écarts de revenus entre les classes supérieures et inférieures demeurent. Entre 2014 et 2019 , les revenus des personnes pauvres ont légèrement augmenté, mais ceux-ci sont retombés au niveau de 2014 pendant la période de la Covid. La croissance de l’économie formelle a eu peu d’effet sur la proportion des emplois informels mal rémunérés. La moitié des Marocain·e·s sont travailleur·euse·s « indépendant·e·s » et seul un tiers des travailleur·euse·s ont un emploi avec un contrat de travail. Depuis 2012, il existe un système de retraite financé par l’impôt, mais les pensions sont très faibles. Les impressions du « Pays des contrastes » que Quantara a publié en 2014 sont toujours d'actualité.

La pauvreté semble souvent idyllique aux touristes. (C) T.S.

Pauvreté rurale

Dans certaines régions rurales, notamment dans la plaine du Gharb, de grands domaines et des fermes caractérisent le paysage et offrent un certain niveau de vie. Cependant, ces régions contrastent fortement avec la pauvreté écrasante et la fragilité structurelle de la majorité du Maroc rural. Cette pauvreté structurelle, qui se manifeste par le développement insuffisant d’importantes voies d’accès et de routes, a eu un impact fatal sur les victimes du tremblement de terre de 2023, car elle a rendu difficile l’accès des véhicules de secours et d’assistance aux zones touchées.

Les périphéries du Maroc comprennent notamment les montagnes du Rif et le Sahara occidental, mais aussi la région de l’Atlas, où s’est produit le grand tremblement de terre de 2023. Ces régions sont gravement désavantagées sur les plans politique, social et économique par le gouvernement central et se caractérisent par une pauvreté généralisée, un chômage chronique et un manque de services et d’infrastructures de base. Ces problèmes sont aggravés par la répression persistante des droits politiques et le mépris des diverses identités culturelles.

L’expansion de l’éducation au cours des vingt dernières années a certes permis de former une jeune génération instruite, mais le chômage parmi les jeunes diplômé·e·s de l’enseignement supérieur reste élevé. Le chômage officiel a augmenté ces dernières années, atteignant 30 % dans certaines régions. En tout état de cause, seulement 15 % des étudiant·e·s obtiennent leur diplôme de fin d’études secondaires. La majorité des non-diplômé·e·s travaille dans le secteur informel - dans l'agriculture et le secteur des services - sans perspectives de progression et sans protection sociale. Les deux tiers des emplois au Maroc et presque tous les emplois dans l'agriculture sont informels. Plus de 40 % de la population marocaine dépend de l’agriculture, qui représente 17 % du PIB. Les structures sociales semi-féodales et la corruption sont largement répandues. La culture et l’exportation du cannabis ont été partiellement légalisées en 2021, et environ 1 million de personnes en dépendent économiquement.

Les montagnes du Rif constituent un microcosme des inégalités structurelles au Maroc. Depuis des décennies, les communautés locales de ces régions subissent un manque d’accès à l’éducation, des soins de santé insuffisants et un chômage élevé. L’agriculture de petite échelle autrefois dominante, basée sur l’autosubsistance, a perdu de son importance, à l’exception de la culture du haschisch.

Les Sahraoui·e·s du Sahara occidental, une région disputée depuis des décennies et dont le statut politique reste incertain, vivent dans des conditions encore plus précaires que la population du Rif. La majorité du territoire du Sahara occidental est sous contrôle marocain depuis le retrait de la puissance coloniale espagnole en 1975. On y compte seulement 105 000 habitant·e·s originaires et 180 000 militaires. De nombreuses familles du centre du Maroc ont des proches qui ont été déplacés vers le Sahara occidental pour des raisons salariales et de primes. Le conflit prolongé autour de l'indépendance et de l'autodétermination[3] a conduit à une fracture sociale persistante dans cette région riche en matières premières mais défavorisée sur un plan social.

Si la colonisation du Sahara occidental et, surtout, le transfert de l'armée hors du cœur du pays ont stabilisé le centre du pouvoir royal, la marginalisation et l'oppression continues des zones périphériques contribuent non seulement à aggraver les inégalités sociales et économiques au sein du Maroc, mais menacent également la stabilité de l'ensemble du pays. Le mécontentement et les frustrations des populations locales entraînent régulièrement des mouvements sociaux et des soulèvements. La négligence active du régime royal envers les droits politiques de ces régions reste un obstacle fondamental à la démocratisation du pays. On peut se demander si l'aide annoncée par le Makhzen pour faire face aux séismes changera quelque chose à cela.

Développement urbain

Dans les centres urbains, les groupes de population aisés et défavorisés se côtoient de manière flagrante. Le marché locatif n'est pas réglementé. Les logements sont souvent surpeuplés, car de nombreux jeunes sans revenus dorment encore dans le domicile familial. De même, les migrant·e·s noir·e·s vivent fréquemment à plusieurs dans une même pièce. Les bidonvilles ont à plusieurs reprises été le point de départ de manifestations, mais aussi d’attaques djihadistes (Casablanca, 2003). Depuis 1981, des plans de démolition des bidonvilles ont été envisagés à plusieurs reprises ; un nouveau programme quinquennal intitulé « Villes sans bidonvilles » a été lancé en 2024. Cependant, ces programmes ne se contentent pas de démolir des logements bon marché qui servent également d’hébergement à de nombreux migrant·e·s, ils portent également atteinte au mode de vie communautaire des classes populaires urbaines. En 2025, des manifestations ont eu lieu à Rabat et Casablanca contre la démolition de vieux quartiers, et le roi, qui aime se présenter comme le roi des pauvres, a été tenu personnellement responsable.

Développement économique

Parmi les secteurs économiques traditionnels importants figurent l’exportation de phosphates, de produits agricoles et de poissons. La famille royale exerce une grande influence sur les principales entreprises de ces secteurs (par exemple le monopole royal de l’Office Chérifien des Phosphates). Le roi est l’une des personnes les plus riches d’Afrique.

L'économie marocaine est majoritairement composée de petites entreprises : 97,3 % des entreprises emploient moins de dix personnes et contribuent à hauteur de 54,2 % à l’emploi total. Cependant, au cours des dix dernières années, un développement industriel moderne a émergé dans certains centres en dehors du pôle industriel traditionnel de Casablanca (ou Aïn Sebaâ). Dans la région prospère de Tanger, le port de Tanger Med a été inauguré en 2007, et de vastes installations industrielles ont été construites à proximité, notamment la plus grande usine automobile d’Afrique, Renault TangerMed. Plus de 200 entreprises chinoises devraient s’implanter dans la « Tanger Tech City ». Au sud de Casablanca, près du port en eau profonde d’El Jadida, se trouvent la région d’exploitation du phosphate et l’industrie des engrais. Une industrie produisant de matériaux de base pour les batteries et une « gigafactory » de batteries y sont actuellement en construction. Il convient également de mentionner le nombre croissant de centres d’appels pour la région francophone. Les grands projets tels que l’extension du réseau ferroviaire pour trains à grande vitesse ou les installations portuaires de « Tangier Med » sont financés par des prêts, principalement en provenance de la France et des États du Golfe. L’initiative chinoise « Road and Belt » a également entraîné des investissements de plusieurs milliards. La Chine cherche à tirer parti du fait que le Maroc a négocié des accords commerciaux privilégiés à la fois avec l’UE et les États-Unis.

Cependant, tous ces projets phares ont peu d’impact sur les « personnes ordinaires » vivant dans les quartiers pauvres des villes ou même à la campagne.

1.3 Le Maroc, pays d'émigration

Trois à quatre millions de Marocain·e·s vivent à l’étranger, soit jusqu’à 12 % de la population totale.[4] 84 % de ces personnes résident dans l’UE. Depuis les années 1990, le Maroc – devant la Turquie – représente le plus grand nombre d’immigrant·e·s dans l’UE, avec une tendance fortement ascendante par rapport à l’émigration algérienne et tunisienne.

Dans les années 1960 et au début des années 1970, des accords bilatéraux officiels de recrutement de main-d’œuvre existaient entre le Maroc et plusieurs pays d’Europe occidentale. Après l’arrêt du recrutement en 1973, la plupart n’avaient plus d’autres choix que la réunification familiale, le mariage ou une vie en Europe sans papiers, sous la menace constante de l’expulsion. Cela n’était possible que dans les villes comptant d’importantes communautés de migrant.e.s.

En 1992, sous la pression de l’UE, l’Espagne a introduit l’obligation de visa pour les Marocain·e·s, contraignant les personnes à effectuer la traversée clandestinement à bord de petits bateaux. Durant l’été de cette même année, environ 30 000 personnes ont traversé le détroit de Gibraltar, qui est devenu par la suite le plus grand charnier de l’Europe d’après-guerre. Les organisations de défense des personnes migrantes et des droits humains en Espagne ont rendu publique la mortalité massive au large de Gibraltar : entre 1991 et 1996, entre 2 000 et 4 000 personnes auraient perdu la vie dans le seul détroit de Gibraltar.[5]

Les Marocain·e·s sont soumis à l’obligation de visa pour entrer dans l’UE, contrairement aux Européen·ne·s au Maroc. De nombreux retraité·e·s français et espagnol·e·s passent leur retraite sou le soleil du Maroc. L’Espagne délivre des visas pour les travailleur·euse·s saisonnier·e·s marocain·e·s, mais exclusivement pour les femmes mariées. Voyager et séjourner dans la région MENA est devenu beaucoup plus difficile, voire impossible, pour les Marocain·e·s âgé·e·s de 18 à 40 ans ces dernières années, notamment pour les femmes non accompagnées. Cependant, le désir d’émigrer reste élevé :

L’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont un point commun : les populations, en particulier les jeunes, veulent simplement partir.

Dans de nombreuses familles, des réseaux transnationaux se sont développés pour faciliter la migration, tels que l’échange de contrats de travail, l’investissement conjoint dans les frais de voyage d’un « martyr économique » ou la réunification familiale par mariage avec une personne déjà installée en Europe.[6] L’État a encouragé l’émigration dès le départ, principalement parce que les transferts de fonds représentent une part importante des revenus des populations pauvres. Ces transferts s’élèvent actuellement à environ 10 milliards d’euros par an. Ils constituent l’une des sources de devises les plus importantes du Maroc, dépassant les revenus du tourisme et des investissements directs étrangers.

2. Monarchie, religion et contrôle social

La monarchie marocaine est dirigée par le roi Mohammed VI et constitue le centre des structures de pouvoir politique du pays. Après la Révolution arabe de 2011, certaines réformes ont été mises en œuvre, mais la monarchie demeure l’acteur central qui exerce l’autorité politique, économique et religieuse. L’islam sunnite est la religion d’État et confère à la maison royale sa légitimité : le roi est à la fois la plus haute autorité étatique et religieuse. La dynastie alaouite règne depuis des siècles et tire sa légitimité directement d’une parenté avec le Prophète.

Cette étroite imbrication entre monarchie et religion conduit souvent à la répression des discours politiques ou sociaux alternatifs. La religion est utilisée comme instrument pour réprimer la dissidence et consolider les structures de pouvoir existantes. Sous le prétexte de stabilité et de cohésion, le régime a développé une stratégie sophistiquée de contrôle social et de surveillance qui s’appuie largement sur les institutions et les traditions religieuses.

Les arrestations et condamnations politiques ne sont souvent pas motivées par des accusations d’ordre politique, mais par des constructions morales accompagnées de campagnes de diffamation des médias. Les zones urbaines et rurales sont surveillées par la police avec l’aide du contrôle social de voisinage. La police des mœurs informelle contrecarre au quotidien le multiculturalisme, ainsi que la valorisation formelle des droits des femmes et des libertés liées au genre et à la religion.

En plus de ce micro-contrôle, il existe une surveillance électronique et numérique des activités et de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux. Les commentaires critiques sur Facebook ou les contenus politiques sur YouTube peuvent entraîner l’arrestation et la condamnation de journalistes ou de rappeur·euse·s impopulaires.

Les élites politiques au Maroc se caractérisent par leur loyauté et leur allégeance au trône. Au sein de l’appareil de pouvoir, elles constituent une alliance puissante pour défendre l’hégémonie politique du royaume ; cela se traduit par une protection mutuelle, la prise en compte des intérêts politiques et l’accès à des privilèges économiques. Le réseau d’élites est constamment renouvelé par le roi afin de maintenir son contrôle. De nouvelles figures, certaines issues des régions périphériques, sont intégrées au réseau et les anciennes sont remplacées, que ce soit par la contrainte, la corruption ou l’octroi de privilèges politiques.

Selon la Constitution de 2011, le roi est le membre le plus important du pouvoir exécutif. Bien que la réforme constitutionnelle de 2011 ait renforcé la position du Premier ministre, elle ne fixe aucune limite clairement définie au régime du Makhzen. Ni la personne du roi, ni l’institution du trône ne peuvent être directement et publiquement remises en question ou critiquées. Toutes les demandes du roi doivent être satisfaites sans condition. Toutefois, des rumeurs circulent selon lesquelles le roi serait malade, ce qui pourrait remettre en question la structure actuelle du pouvoir.

Dans le cadre de l'annexion du Sahara occidental en 1975, le Makhzen a pu déplacer l'armée, facteur de pouvoir concurrent, du cœur de l'État vers le sud subventionné du Sahara occidental – auparavant, deux tentatives de coup d'État militaire avaient eu lieu en 1971 et 1972. L'armée a ainsi été éliminée en tant que facteur de pouvoir. Entre 2003 et 2014, les dépenses militaires ont considérablement augmenté, sans que l'armée ne manifeste d'ambitions politiques.

3. Mouvements de protestation et répression

Les gens descendent dans les rues dans le Rif et dans le reste du Maroc depuis des années. Ils réclament la fin de l’humiliation, de la « hogra », infligée par la police et les responsables de l’État, ainsi que des investissements dans les services publics et la création d’emplois. Il en fut de même en Tunisie en 2011, mais au Maroc, le soi-disant « Printemps arabe » n’a pas eu la même intensité qu’en Tunisie, en Syrie, en Égypte ou en Libye. Il est toutefois inexact de parler d'un « cas particulier marocain ». En effet, depuis 2011, les manifestations ont également été marquantes et omniprésentes au Maroc. Elles ont montré une volonté claire de changement politique, principalement portée par la jeunesse marocaine et la population urbaine.

Ces mouvements ont mis en évidence les structures obsolètes, inefficaces et réactionnaires de la direction politique du pays et ont marqué un tournant dans la sphère politique publique en remettant pour la première fois en question la monarchie elle-même, un sujet qui était auparavant considéré comme intouchable. Si les motivations des manifestations populaires pendant le Printemps arabe étaient similaires dans les différents pays, le mouvement au Maroc ne visait pas un renversement radical du régime, mais réclamait des réformes étatiques concernant la Constitution, le marché du travail, l'éducation et la pauvreté, ainsi que la marginalisation des jeunes.

Le Mouvement du 20 février

Le mouvement du « 20 février 2011 » et les manifestations de 2017 dans la région du Rif contre l'injustice sociale et l'oppression politique illustrent la résistance continue d'une partie de la société marocaine contre le régime. La réponse de celui-ci a toujours été caractérisée par la répression et des restrictions profondes à la liberté d'expression et de réunion. Les militant·e·s pacifiques, journalistes et opposant·e·s politiques ont été intimidé·e·s, arrêté·e·s et parfois même torturé·e·s. La répression exercée par le Makhzen à l'encontre des manifestants s'est intensifiée dans l'espace public, attisant ainsi le mécontentement de la population marocaine. Les préoccupations socio-économiques réelles des manifestants et les problèmes profonds liés à la direction politique du pays ont été largement ignorés dans le discours officiel. Les réformes n’étaient qu’une réponse tactique du Makhzen visant à influencer l’opinion publique en faveur du régime. En réalité, elles ont contribué à calmer la situation et à affaiblir les protestations, alors que dans d’autres pays arabes, elles ont conduit à une escalade de la violence.

Manifestation nocturne à Casablanca en 2011 : les partisans du "Mouvement du 20 février" manifestent pour la libération de Mouad Belghouat alias el-Haket (l'indigné), un rappeur emprisonné très populaire parmi les jeunes. (C) T.S.

Au cours du mouvement de protestation, certaines revendications ont été adaptées : à l’origine, les manifestant·e·s réclamaient des réformes visant à instaurer une « monarchie parlementaire » au Maroc. Cependant, des divergences internes au sein du mouvement ont conduit à la modification de cette revendication concernant la forme de gouvernement, qui est devenue une revendication en faveur d'une « constitution démocratique » reflétant la volonté du peuple. Le gouvernement a agi rapidement et habilement pour éviter une radicalisation des revendications ou une escalade des manifestations en introduisant des réformes constitutionnelles formelles et une séparation apparente des pouvoirs entre le Premier ministre et le roi. Les activités des mouvements de défense des droits humains et de la démocratie ont été écartées de la sphère publique et restreintes sur le plan juridique.

Cette stratégie politique a eu des répercussions tant sur les mouvements de protestation que sur le gouvernement. Ce dernier a fait des concessions en partie symboliques ou mis en œuvre de petites réformes mineures en réponse aux revendications. Souvent, les mouvements de protestation ont accepté les réformes proposées afin de se légitimer auprès de l'État, de suggérer une coopération constructive et de pouvoir poursuivre leurs activités. Cette dynamique explique la fin des manifestations du Mouvement du 20 février au Maroc en 2011. Bien que le mouvement de protestation ait représenté un défi important pour le régime royal et ait pu le pousser à une réforme constitutionnelle, il n'a pas réussi à déclencher un changement politique et social à long terme : les débats politiques et les processus décisionnels n'ont pas été démocratisés et se déroulent toujours dans les cercles exclusifs des élites politiques du pays, à l'exclusion de la majorité de la société.

Manifestations dans la région du Rif

À l'automne 2016, des vagues de protestation ont éclaté dans la région du Rif, dans le nord-ouest du Maroc. Elles ont été déclenchées par la mort tragique du vendeur de poissons Mohsen Fikri, écrasé dans un camion à ordures alors qu’il tentait de récupérer ses marchandises confisquées par la police. Dans les mois qui ont suivi, le mouvement de protestation s’est étendu à d’autres parties du pays. Les revendications des manifestant·e·s portaient principalement sur la création d’emplois et l’amélioration des infrastructures de la région, sans remettre directement en cause le régime. Les manifestations ont duré plusieurs mois et ont pris de l'ampleur, notamment en réaction à la répression croissante. Après des années de silence, toute la population de la région a été directement ou indirectement impliquée dans les manifestations. Les femmes ont joué un rôle de premier plan dans ces manifestations. Le conflit s'est intensifié lorsque le gouvernement a arrêté l'un des dirigeants du mouvement, Nasser Zafzafi, ainsi que d'autres personnes.

Une série de procès s'ensuivit. En 2018, plus de 100 militant·e·s ont été condamné·e·s à des peines de prison. Certain·e·s des condamné·e·s ont ensuite été gracié·e·s par le roi, tandis que Zafzafi et d'autres dirigeant·e·s purgent toujours leur peine. Par le biais des médias et des mosquées, le régime continue de diffuser une propagande trompeuse selon laquelle le mouvement serait « séparatiste » et donc « dangereux », un mensonge qui se répand également dans la diaspora européenne. Nasser Zafzafi n'a jamais réclamé l'indépendance de la région du Rif. de la diaspora européenne. Nasser Zafzafi n’a jamais appelé à l’indépendance de la région du Rif.

Les manifestations persistantes de la population berbère dans la région du Rif marquent un point important de mécontentement politique et social. Elles sont considérées comme les plus importantes depuis le mouvement du 20 février 2011. Malgré les parallèles entre les griefs sous-jacents, tels que le chômage et la corruption au sein des institutions étatiques, qui ont déclenché à la fois les manifestations du Rif et le mouvement du 20 février, il existe des différences notables dans la structure et les méthodes des deux mouvements, notamment en ce qui concerne l'ancrage régional des manifestations dans le Rif

Manifestations à Zagora et Jerada

Un an après les protestations dans le Rif, ces mobilisations se sont poursuivies dans d’autres petites villes périphériques, peuplées principalement par des populations amazighes. Lors des Mainifestations de la soif dans la ville-oasis de Zagora, au sud de l’Atlas, la population a protesté en septembre 2017 contre le dysfonctionnement de l’approvisionnement public en eau. Une autre manifestation, le 8 octobre, a été dispersée violemment. Quelques jours plus tard, le roi a mis en place une commission chargée de résoudre le problème de l’approvisionnement en eau.

Les manifestations à Jerada, une ville de 40 000 habitants, ont commencé le 22 décembre 2017 après la mort accidentelle de deux travailleurs dans l'une des mines de charbon locales. Dans cette petite ville, située à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest d'Oujda, il y avait une mine de charbon depuis l'époque coloniale, qui a été fermée en 1998. Après la fermeture, des manifestations ont eu lieu à plusieurs reprises et l'exploitation minière informelle s'est poursuivie dans des puits construits artisanalement. Le 13 mars 2018, le gouvernement a publié un avertissement indiquant qu'il avait le pouvoir d'interdire les « manifestations illégales dans les espaces publics ». Lors d'un incident survenu le 14 mars, filmé dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, des véhicules de police ont foncé à toute vitesse sur un groupe de manifestant.e.s, l'un d'entre eux percutant et blessant gravement un garçon de 16 ans. À partir de ce jour, des policiers ont fait irruption dans des maisons à Jerrada sans présenter de mandat d'arrêt, ont frappé plusieurs hommes lors de leur arrestation et ont détruit des portes et des fenêtres, comme l’ont déclaré des militant·e·s à Human Rights Watch.

4. Géographies frontalières et routes migratoires

Nous avons déjà présenté la géographie des frontières dans la section 1.1. Nous décrivons ici l'entrée au Maroc (4.1) et les luttes pour les routes migratoires (4.2). L'entrée au Maroc ne pose aucun problème pour les ressortissants de l'UE, car tous les ressortissants des États membres de l'UE obtiennent un visa directement à leur arrivée au Maroc. Les ressortissants de nombreux pays africains sont soumis à l'obligation de visa, ce qui rend l'accès à une entrée régulière au Maroc beaucoup plus difficile. Cependant, lorsque les migrants et les réfugiés souhaitent poursuivre leur voyage vers l'Europe, la sortie du territoire s'avère être un défi bien plus grand. Au cours des dernières années, l'État marocain a développé des pratiques lui permettant de tirer profit des migrants subsahariens comme monnaie d'échange, notamment vis-à-vis de l'UE. Ce profit dépend de la possibilité ou de l'impossibilité de poursuivre le voyage. En ce qui concerne le non-respect des droits humains, le « partenariat migratoire » entre le Maroc et l'UE est devenu une complicité.

4.1 Entrée sur le territoire marocain

Les formes et points d’entrée (frontaliers) au Maroc, ainsi que les obstacles et les violations des droits humains qui y sont associés, sont largement déterminés par l'origine sociale et géographique des migrants. Les ressortissants du Cameroun, du Nigeria ou du Togo, par exemple, ont besoin d'un visa pour entrer au Maroc. Beaucoup de personnes se voient refuser cet accès et doivent donc emprunter des routes terrestres vers le Maroc qui traversent le Sahara et passent par la frontière algéro-marocaine. Mais même les ressortissants des pays africains qui ont signé des accords de visa avec le Maroc sont désormais soumis à des mécanismes de contrôle et de régulation. En 2017, le Maroc a introduit l'« autorisation électronique de voyage », dans un premier temps pour la Guinée Conakry, le Congo Brazzaville et le Mali. Les ressortissants de ces trois pays font l'objet d'un contrôle de facto équivalent à une demande de visa. Souvent, l'entrée officielle est refusée.

L'aéroport international de Casablanca, frontière centrale pour l'entrée en provenance d'Afrique

Pour les personnes voyageant au Maroc par avion, l’aéroport international de Casablanca constitue un hub important. Si de nombreux vols directs relient les aéroports européens à différentes villes marocaines, les vols en provenance d’Afrique atterrissent toujours à Casablanca. L’aéroport joue un rôle clé dans le contrôle des arrivées en provenance d’autres pays africains. Les personnes à qui l’entrée est refusée sont parfois retenues pendant des jours ou des semaines dans la partie internationale de l’aéroport, la « zone d’attente », conformément à la loi 02-03, et menacées d’expulsion vers leur pays d’origine. La loi prévoit un accès aux procédures d’asile pour celles et ceux qui demandent protection, mais les demandes sont rejetées dans la grande majorité des cas, ce qui constitue une violation du principe de non-refoulement.

De plus, les ressortissant·e·s africain·e·s sont souvent détenu·e·s à l’aéroport de Casablanca lorsqu’ils ou elles transitent par le Maroc en direction de l’UE, sous prétexte de documents falsifiés, un contrôle documentaire externalisé par l’UE via le mécanisme des « Carrier Sanctions », généralement effectué par des employé·e·s de la Royal Air Maroc. En 2017, l’organisation de défense des droits humains GADEM a obtenu un succès dans ce contexte en rendant public le placement en détention forcée à l’aéroport, par les autorités de sécurité de l’État, d’une femme de la République centrafricaine et de son nouveau-né, ainsi que le risque d’expulsion illégale. La campagne a permis aux personnes concernées de poursuivre leur voyage vers le Maroc.

Il n’existe pas de statistiques officielles sur le nombre de personnes détenues et expulsées de cette manière. On peut supposer que de nombreuses expulsions se déroulent à huis clos, à l’insu d’une société civile critique et du public spécialisé.

Zones frontalières avec l'Algérie et la Mauritanie

Comme l’entrée formelle au Maroc depuis d’autres pays africains est extrêmement difficile pour de nombreuses personnes, elles doivent recourir à des voies informelles. Cette forme d’entrée passe généralement par l’Algérie.

Tracé de la frontière dans la région d'Oujda

La frontière avec l’Algérie, longue de plus de 1 500 kilomètres, est officiellement fermée depuis 1994 et partiellement sécurisée par un fossé profond. De nombreuses routes de contrebande et de transit maintiennent un trafic frontalier limité. Les ressortissant·e·s africain·e·s de pays tiers utilisent cette porosité pour voyager à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc depuis l’Algérie. Les conditions de ce passage frontalier comportent un risque important. Les migrant·e·s sont escorté·e·s d’un côté à l’autre de la frontière par des « guides ». Des cas répétés de tromperie et de vols à l’encontre des exilés ont été signalés. Le premier arrêt sur le sol marocain, la ville d’Oujda, est connue parmi les migrant·e·s pour des situations de privation de liberté et d’exploitation, souvent avec la complicité ou la présence policière. Depuis le début de l’année 2022, la frontière est encore plus sécurisée en tant que zone militaire et les tarifs pour le trafic de personnes vers Oujda ont fortement augmenté. La migration de la population marocaine vers l’Algérie est également affectée par une criminalisation croissante. Le nombre de passages frontaliers, notamment autour des villes d’Oujda côté marocain et Maghnia côté algérien, a considérablement diminué ces derniers temps.

Le sud du Maroc est une région désertique difficile d'accès et le Sahara occidental est contrôlé militairement. Un mur de sable de 2 400 km de long, doté de bases militaires et de tours d'observation, s'étend du sud du Maroc jusqu'à la frontière avec la Mauritanie. Les conditions d'entrée par la route sud sont donc particulièrement difficiles. Au cours de l'année 2025, un nouveau poste-frontière devrait être ouvert entre le Sahara occidental occupé par le Maroc et la Mauritanie, près de la ville d'Es-Smara. Ce poste-frontière, doté d'équipements techniques de pointe, ne devrait toutefois concerner que les personnes disposant d'un permis d'entrée. Traverser la frontière dans la région désertique militarisée en dehors des postes-frontières comporte des risques très élevés en raison des champs de mines et constitue donc une voie de migration peu utilisée.

Vue aérienne de la fortification de la frontière dans le Sahara occidental. (C) Wikipedia

4.2 Les routes vers le nord : mouvements migratoires et répression

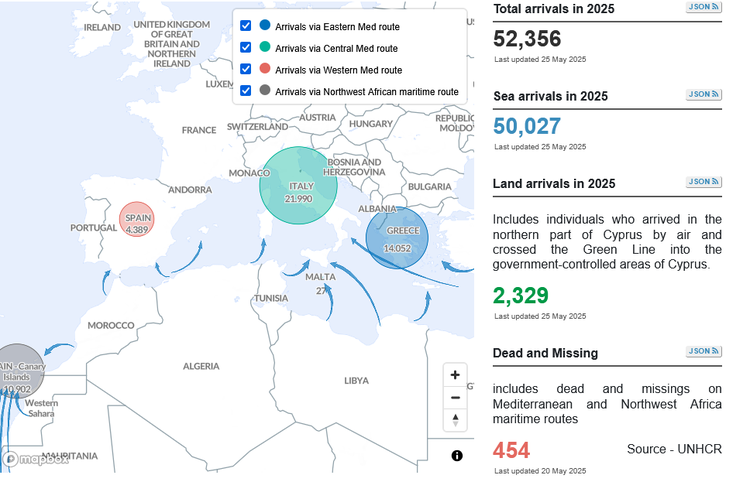

Itinéraires à travers la Méditerranée

Après que l’Espagne ait introduit l’obligation de visa pour les Marocain·e·s sous la pression de la toute nouvelle UE en 1992, la route à travers le détroit de Gibraltar a constitué pendant des décennies une voie de fuite et de migration à travers la Méditerranée. Les migrant·e·s traversaient depuis les plages du côté atlantique de la ville, comme Achakkar, ou du côté méditerranéen à Tangier Med, pour rejoindre l’Espagne. Aujourd’hui, Tangier Med est l’un des plus grands ports maritimes du continent et fait l’objet d’une surveillance renforcée.

La répression de la mobilité dans le nord du pays s’est systématisée à partir de la seconde moitié des années 2010. L’ampleur de la violence est documentée dans les rapports de MSF de l'époque. Les violences ont culminé avec le massacre de Melilla en 2022. La lutte contre la traite des êtres humains est instrumentalisée dans le but premier d'empêcher les mouvements migratoires et non de protéger les personnes concernées. Au contraire, les déportations forcées à l'intérieur des frontières nationales et les refoulements ou expulsions illégales continuent aujourd'hui encore de toucher les personnes vulnérables et victimes de la traite des êtres humains. La marine marocaine intercepte les bateaux en Méditerranée occidentale ainsi que sur la route de l'Atlantique et les ramène au Maroc. En outre, des rafles et des déportations vers l'intérieur du pays ont eu lieu en permanence, en particulier dans les villes de Tanger, Tétouan et Nador, ainsi que dans les zones forestières de Belyounech et Gourougou, qui visaient exclusivement les personnes noires. Ces raids ont entraîné des violations massives des droits humains et des décès. De facto, des centres d'expulsion ont été mis en place dans les zones contrôlées par le ministère de l'Intérieur et des personnes ont été expulsées sans aucun accès à leurs droits procéduraux.

Le comportement brutal des forces de sécurité se poursuit à ce jour. L'ASGI et SOLROUTES ont publié un rapport en avril 2025 qui indique :

Les recherches de terrain menées entre octobre et novembre 2024 documentent un système de détentions arbitraires et d’expulsions internes qui touche systématiquement celles et ceux tentant de franchir les frontières vers l’Europe, en particulier les exilé·e·s subsaharien·ne·s, également détenu·e·s dans les centres-villes. Ces pratiques concernent aussi des personnes sous protection du HCR, des mineur·e·s et des personnes vulnérables, et suivent une logique profondément raciste de contrôle et de répression.

Dans ce contexte persistant, les initiatives de la société civile sont touchées de différentes manières par la répression. L’engagement politique des migrant·e·s noir·e·s n’est possible que dans des conditions difficiles : de nombreuses manifestations sont dispersées par la force. Mais les militant·e·s européen·ne·s subissent également une intimidation massive et même des persécutions de la part de l’État. Par exemple, l'Espagnole Helena Maleno Garzón a été expulsée de Tanger, sa ville natale, vers l’Espagne en 2021 et s’est vu interdire l’entrée au pays, interdiction qui est toujours en vigueur à ce jour.

Zones frontalières autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla

Tout comme à Tanger, il règne à Nador une atmosphère répressive à l’égard des migrant.e.s noir·e·s en situation irrégulière. Ici aussi, des rafles ont régulièrement lieu dans les quartiers résidentiels, souvent sous prétexte d'arrêter des passeurs et de démanteler des réseaux de trafic d'êtres humains. Ces réseaux existent bel et bien, notamment en raison des difficultés à franchir la frontière avec l'Algérie. Les réseaux auto-organisés ne fonctionnent pratiquement plus en raison de la répression.

Les frontières avec les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla sont aujourd'hui extrêmement fortifiées. Le massacre de Melilla le 24 juin 2022, perpétré par les forces de sécurité marocaines sous les yeux de la police des frontières espagnole, a été un signal fort de la coopération entre les autorités marocaines et européennes.

Les zones frontalières autour des enclaves sont isolées : près de Melilla se trouve la forêt de Mont Gourougou et autour de l'enclave de Ceuta s'étend la forêt de Belyounech sur un paysage montagneux qui culmine au Jebel Moussa. L'éloignement et la militarisation des zones frontalières font que, dans le cas de Ceuta et Melilla, mais aussi dans les environs de Tanger, les actions brutales des forces de sécurité ne peuvent être documentées que de manière fragmentaire. De nombreux migrant.e.s qui ont dû fuir les forces de sécurité dans ce paysage boisé et montagneux ont été gravement blessés. L'accès à la justice, c'est-à-dire la poursuite pénale des forces de sécurité, est pratiquement impossible pour les exilé.e.s.

Comme dans d’autres régions du pays, la présence de migrant·e·s dans le nord du Maroc a été régulièrement contestée depuis les années 2000. Par exemple, en 2018, le groupe antiraciste GADEM a fait état d'opérations policières dans le nord du Maroc au cours desquelles plus de 6 500 personnes ont été arrêtées et certaines ont été déportées dans le désert. Une action similaire avait déjà été documentée par cette ONG en 2015. Une autre organisation importante de la société civile, l'Association marocaine des droits humains (AMDH), section Nador, a fait état d'autres rafles en décembre 2021. Les communautés auto-organisées dans les camps, qui servaient à assurer la vie quotidienne ou à organiser les passages en bateau et les dispositions nécessaires pour franchir les installations frontalières, ont été largement détruites après le massacre de Melilla en 2022.

Le centre de détention et de déportation non officiel d’Arekmane, situé à quelques kilomètres à l’Est de la ville de Nador, est une plaque tournante pour les opérations des forces de sécurité locales et les expulsions en chaîne vers l'Algérie. C'est là que les exilé.e.s passent la période incertaine entre leur jour de leur arrestation et de leur expulsion. À Nador et dans les environs, le groupe militant AMDH, mentionné auparavant, est particulièrement actif pour documenter et dénoncer les violations des droits humains qui y sont commises.

Depuis la fin des années 2010, de nombreuses tentatives ont été faites pour atteindre les enclaves par voie maritime. Dans ce contexte, des personnes disparaissent régulièrement. L'intervention des forces de sécurité contribue souvent de manière décisive à la mort des exilé.e.s, comme ce fut le cas en 2014 lors du massacre de Tarajal. En 2019, un événement particulièrement choquant pour l'opinion publique marocaine s'est produit lorsque la marine marocaine a abattu une jeune Marocaine originaire de Tétouan qui tentait de rejoindre Ceuta en bateau.

En 2021, dans le contexte d'une crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne liée à la question du Sahara occidental, un afflux massif de migrants a franchi la frontière vers Ceuta. Huit mille jeunes, principalement marocains, qui n'ont pas été arrêtés par les forces de sécurité marocaines, sont arrivés à Ceuta avec des bouées et des bateaux de baignade. Ils ont été arrêtés par l'armée espagnole ; 5 600 d'entre eux ont été renvoyés au Maroc le jour même de leur arrivée. Début 2024, cette expulsion a été jugée illégale par la Cour suprême espagnole, compte tenu du statut de mineurs des personnes expulsées.

L'Espagne a reconnu la revendication du Maroc sur le Sahara occidental en avril 2022. Depuis lors, les forces de sécurité marocaines contrôlent de près la zone frontalière devant Ceuta. La brutalité des forces de sécurité marocaines et espagnoles a culminé le 24 juin 2022 avec le massacre de Melilla précédemment mentionné. Au moins 37 personnes noires sont mortes en tentant d’atteindre l'enclave de Melilla, en raison de l'intervention brutale des forces de sécurité marocaines et espagnoles. À ce jour, aucune enquête approfondie n'a été menée sur cette affaire et 77 personnes sont toujours portées disparues. Après cet incident, le Maroc a clôturé la zone autour de Melilla. De plus, les magasins et les hôtels de Nador ont reçu l'interdiction de vendre des marchandises ou d'héberger des Africain.e.s noir.e.s.

Ces derniers temps, ce sont principalement des Marocain.e.s qui ont tenté d'atteindre les enclaves. En février 2024, plusieurs personnes ont nagé jusqu'à Ceuta après que les autorités marocaines aient détruit leurs maisons à Belyounech dans le cadre d'un projet de développement. En août 2024, des milliers de personnes ont de nouveau tenté de rejoindre Ceuta par la mer, en partie dans un épais brouillard. Ces personnes ont également été renvoyées au Maroc.

La route de l'Atlantique

Depuis 2018, la route atlantique entre les territoires occupés du sud du Maroc et les îles Canaries espagnoles a gagné en importance. Cela est directement lié à la fermeture quasi totale de la route de la Méditerranée occidentale et des voies d'accès aux enclaves espagnoles. Les bateaux partent de différents endroits situés sur un tronçon côtier d'environ 800 km entre les villes de Tantan Plage et Dakhla. Cette partie se trouve en partie sur le territoire marocain, mais aussi en grande partie sur le territoire du Sahara occidental. Comme à Tanger et à Nador, les politiques répressives, les rafles et les déportations forcées vers l'intérieur du pays se multiplient. Pendant la pandémie de Covid-19, des exilés ont été détenus pendant des mois dans des centres d'isolement, comme l'a documenté un groupe d'organisations de la société civile.

Bien que le trajet le plus court vers Fuerteventura ne soit que de 100 km, la traversée est beaucoup plus longue et dangereuse que celle de la route de la Méditerranée occidentale. Ici aussi, les personnes sont souvent interceptées par la marine marocaine et ramenées au Maroc, y compris celles qui sont en détresse en mer. Les survivant.e.s sont ensuite déporté.e.s vers d'autres régions du pays.

Quelques milliers de personnes, principalement originaires du Maroc, parviennent aux Canaries par cette route. La majorité des plus de 40 000 personnes arrivées aux Canaries en 2024 ont emprunté la route encore plus dangereuse, à contre-courant du courant des Canaries, depuis la Mauritanie et le Sénégal.

(C) UN 2006

5 . Migrant.e.s au Maroc

5.1 La situation socio-économique des migrant.e.s au Maroc

Depuis 2000, le nombre de migrant.e.s subsahariens au Maroc a considérablement augmenté. Leur nombre est estimé à 50 000, voire à 70 000 ou 200 000 selon d'autres sources. Au cours de deux campagnes de régularisation menées en 2014 et 2017, environ 50 000 personnes ont obtenu un permis de séjour. Ces évolutions ont conduit à une interaction accrue entre les autochtones et les immigrés. Cependant, la participation sociale des groupes de migrants et de personnes racialisées n'est généralement pas garantie. Les préjugés racistes et la discrimination sont très répandus.

Travail

L'accès limité au marché du travail formel constitue un obstacle concret. Le chômage a fortement augmenté ces dernières années et atteint 30 % dans certaines régions. De toute façon, deux tiers des emplois sont informels. De nombreux Marocain·e·s sont donc également confronté·e·s à ce problème, mais le cadre juridique restrictif et les pratiques racistes rendent l'accès encore plus difficile pour les Africain·e·s noir·e·s. Seuls deux pays voisins, l'Algérie et le Sénégal, ont conclu des accords facilitant l'accès au marché du travail pour leurs ressortissants respectifs. Tous les autres migrant·e·s africain.e.s sont systématiquement défavorisés par rapport aux ressortissant·e·s marocain·e·s : lorsqu'un poste est à pourvoir, l'employeur doit prouver qu'aucun candidat marocain ne pouvait prétendre à ce poste. Il existe des exceptions à ce principe de préférence nationale, qui s'applique d'ailleurs également aux ressortissants de pays tiers dans l'UE, pour les personnes qui ont obtenu un titre de séjour dans le cadre de l'une des deux campagnes de régularisation (2014 et 2017). Dans la pratique, cependant, il est difficile de faire valoir ce privilège.

L'accès à la justice est difficile dans ce contexte comme dans d'autres. La plupart des migrant·e·s dépendent donc du secteur informel. Dans ce secteur, les bas salaires, les conditions de travail dangereuses (par exemple dans le secteur de la construction) ainsi que les abus et l'exploitation (en particulier dans les emplois dans les ménages privés) sont monnaie courante.[7] Néanmoins, certaines femmes noires ont réussi à trouver un emploi avec un revenu régulier, par exemple dans l'un des nombreux centres d'appels. La moitié des migrants noirs réguliers sont des femmes.

Santé

L'accès aux soins de santé est très limité pour la plupart des migrant·e·s. Les personnes sans ressources financières et sans papiers n'ont pas accès aux soins médicaux publics et privés. Au Maroc, les soins hospitaliers sont principalement dispensés dans des cliniques privées. Les migrant·e·s ne dépensent leurs économies pour des traitements médicaux qu'en cas d'urgence. Certaines organisations humanitaires prennent en charge les coûts des traitements urgents sur la base de critères de vulnérabilité.[8] Cela est loin de couvrir les besoins. La réforme du système de santé lancée en 2021 a certes permis aux Marocains de bénéficier d'une assurance maladie, mais les migrant·e·s en situation irrégulière ont été exclus du système.

Logement

Pour les sans-papiers, l'accès au logement est considérablement plus difficile. Dans les centres urbains de la côte atlantique du Maroc, tels que Casablanca, Agadir-Aït Melloul-Inzegane ou Rabat-Salé, les personnes originaires d'Afrique centrale et occidentale vivent généralement dans des quartiers pauvres à forte population migrante, où règne un niveau élevé d'insécurité. Dans les villes des régions frontalières telles que Nador ou Oujda, les conditions de logement sont particulièrement précaires et constamment menacées par les rafles des forces de sécurité.

Raids et agressions

Dans les grandes villes de l'ouest et du nord du Maroc, les migrant·e·s noir·e·s sont souvent arrêté·e·s en pleine rue. Mais des rafles ont également lieu dans les communautés de migrants. La plupart des personnes arrêtées par la police sont ensuite déportées vers des zones reculées, dans les zones frontalières autour d'Oujda, mais aussi vers des localités situées plus au sud. Au cours de leur séjour au Maroc, certains migrant·e·s sont arrêtés et déporté·e·s à plusieurs reprises : deux personnes originaires du Mali ont rapporté avoir été déportées environ 30 fois dans la région d'Oujda au cours des dix dernières années et avoir été expulsées à plusieurs reprises vers l'Algérie. Mais malgré les grands dangers, elles ont toujours réussi à revenir au Maroc.

Les migrant·e·s noir·e·s (principalement originaires d'Afrique occidentale, centrale et du nord-est) sont victimes d'hostilité verbale, mais aussi d'agressions violentes. Beaucoup font état d'agressions violentes, d'attaques et de vols. Leur plus grande préoccupation reste toutefois le risque constant d'être arrêtés par la police. Cela concerne également les réfugiés qui ont déjà obtenu le statut de protection du HCR ou dont la demande de protection auprès du HCR est encore en cours de traitement.

Officiellement, les forces de sécurité sont tenues de considérer les preuves d'une demande d'asile auprès du HCR comme une preuve de séjour régulier. Dans la pratique, cependant, les enlèvements et les expulsions de demandeurs d'asile sont monnaie courante.

Le Maroc a signé et ratifié la Convention de Genève relative au statut des réfugiés dès 1956. Un mémorandum entre le Royaume et le HCR attribue à ce dernier la compétence d'examiner les demandes d'asile. Selon le décret de ratification de la Convention de Genève de 1957, les personnes auxquelles le HCR accorde un statut de protection doivent obtenir un titre de séjour auprès d'une commission nationale marocaine. Depuis 2013, une législation sur l'immigration et l'asile est annoncée, mais à ce jour, il n'existe toujours pas de droit d'asile national ni d'instance nationale chargée d'examiner les demandes.

5.2 Formes d'auto-organisation et de résistance

Les camps

Les structures auto-organisées sont extrêmement importantes pour la survie des migrant·e·s noir·e·s. Elles se sont formées à plusieurs reprises à différents carrefours. Depuis 2013, il existait un camp près de la gare centrale de la ville de Fès, qui accueillait jusqu'à 6 000 habitants. Il a été détruit en 2016 par les forces de sécurité marocaines. Par la suite, un nouveau camp a vu le jour à Casablanca, près de la gare routière du quartier d'Ouled Ziane. Dans des conditions difficiles, les exilé.e.s s'y sont rassemblées pour se remettre du temps passé aux frontières nord ou des déportations forcées. Cependant, les conditions d'hygiène et de sécurité y étaient mauvaises. Après avoir brûlé à plusieurs reprises (la dernière fois le 18 février 2024), il a été démoli par les forces de sécurité marocaines. Depuis fin 2024, un chantier y est en cours, rendant impossible l'occupation de la place devant la gare routière. D'autres lieux remplissant des fonctions similaires et où d'importantes communautés se sont formées sont Agadir/Inzegane/Ait Melloul (région de Souss-Massa) et Beni Mellal (région de Beni-Mellal – Khenifra/Moyen Atlas).

Dans ces camps, en plus leurs contestations, les migrant·e·s utilisent également des formes d'expression culturelle telles que la musique, le théâtre et l'art pour garder vivantes leurs expériences et communiquer leur résistance face à leurs conditions de vie difficiles. Grâce à des moyens créatifs, ils se forgent de nouvelles identités, certes précaires, mais qui favorisent le sentiment d'appartenance à une communauté et sensibilisent le public à leur situation. Certain·e·s développent de nouvelles sensibilités religieuses qui les aident à renforcer leur confiance en eux et à puiser de la force dans les moments difficiles.

Le parcours migratoire à travers le Maroc a été décrit dans plusieurs livres autobiographiques. Emmanuel Mbolela vivait à Rabat en 2005 et y a fondé l'Association des réfugiés et demandeurs d'asile congolais (ARCOM). Dans son livre Mein Weg vom Kongo nach Europa (Mon chemin du Congo vers l'Europe), il raconte les conditions précaires en matière de logement, de santé, d'éducation et de travail, auxquelles s'ajoutaient les rafles et les expulsions quotidiennes. Au cours de ces années, Fabien Didier Yene a également tenté à plusieurs reprises de franchir les fortifications frontalières de Melilla. Dans son livre Bis an die Grenzen (Jusqu'aux frontières), il y décrit comment il a été rejeté, arrêté, expulsé à la frontière à plusieurs reprises et, une fois, abandonné avec quelques autres au milieu du désert. En 2008, Yene a été élu président de la communauté des émigrés camerounais au Maroc et a travaillé dans diverses organisations de défense des droits humains pour le droit à la liberté de circulation.

Les camps dans les forêts du Mont Gourougou, devant Melilla, et de Belyounech, devant Ceuta, appartiennent au passé depuis le massacre du 24 juin 2022. Isabella Alexander-Nathani a rendu un hommage émouvant à ces camps dans son livre Burning at Europe's Borders. Elle y décrit une communauté de jeunes hommes originaires de Guinée qui se préparent à attaquer les barrières de Melilla. Alexander-Nathani décrit également le racisme et les expulsions, qui ont atteint leur paroxysme en 2005 et 2013. Mais elle aborde surtout le lien entre les expériences, la volonté indomptable et les souffrances des migrant·e·s noir·e·s dans « Burning Yesterday for Tomorrow ». Au cours de leur long périple, les migrant·e·s noir·e·s se retrouvent dans des « espaces liminaux » et développent de nouvelles relations et subjectivités. Depuis le massacre de 2022, la route qui mène d'Oujda à la Tunisie en passant par l'Algérie a pris une importance croissante pour ceux qui continuent d'essayer de rejoindre l'Europe. Mais cette route est également devenue de plus en plus difficile et coûteuse, et depuis 2023, les conditions en Tunisie sont intenables. Bon nombre de personnes sont revenues au Maroc.

Le film This Jungo Life (2024) de David Fedele and the Jungo of Rabat donne un aperçu poignant de la vie de quelques jeunes hommes soudanais.

Résistance quotidienne et protestation

Dans ses recherches sur le terrain (entre 2016 et 2020), Annélie Delescluse s'est intéressée aux pratiques et aux conceptions de l'autodéfense des migrant.e.s d'Afrique occidentale et centrale au Maroc. Ceux-ci inventent, de manière variée et créative, des formes de résistance individuelles ou collectives pour survivre et dénoncer la déshumanisation et les mécanismes oppressifs. La plupart d'entre eux vivent dans les quartiers pauvres des grandes villes. Leur quotidien est marqué par la cohésion et la solidarité entre eux, mais aussi par la précarité sociale et un racisme historiquement ancré chez les Marocains[9] qui reste très répandu dans les représentations populaires.

Les manifestations politiques sont une forme de protestation fréquemment choisie. Les migrant·e·s font entendre leur voix pour attirer l'attention sur leur situation et exiger des changements. Par exemple, en 2012, en réaction aux violations des droits humains commises par les forces de sécurité de l'État dans le quartier de Takkadoum, dans la capitale Rabat, un mouvement de protestation pacifique a vu le jour, à partir duquel s'est développée, entre autres, l'organisation autonome de migrant·e·s ALECMA. Ce moment, ainsi que d'autres moments de mobilisation collective, occupent une place centrale dans la conscience des mouvements de migrant·e·s au Maroc. Des grèves de la faim sont également organisées pour attirer l'attention sur les abus et la détresse des migrant·e·s et faire pression sur les autorités. Parfois, des actes de violence contre des biens ont également été commis, reflétant la violence qu'ils subissent sans exception de la part des forces de sécurité et des autorités. Souvent, les manifestations font référence à des mouvements mondiaux tels que « Black Lives Matter » et visent à attirer l'attention de la communauté internationale sur leur situation. Des manifestations sont organisées et des déclarations publiques sont faites afin d'attirer l'attention sur leur situation et de demander des comptes aux auteurs de ces abus.

Les observations de Delescluse (2023) dans le quartier de Douar Doum, dans la capitale Rabat, sont un exemple significatif des réalités de la vie des migrant·e·s au Maroc et de leur empreinte collective. Douar Doum est un quartier populaire, mais aussi plus pauvre, où vivent de nombreux migrants d'Afrique subsaharienne. L'accès des habitants aux services de base tels que l'eau, l'électricité et les installations sanitaires est limité. Les migrants ont formé ici une communauté solidaire dans laquelle ils partagent leurs ressources et leurs informations et créent un sentiment d'appartenance. Les rassemblements religieux et les pratiques collectives jouent également un rôle important dans la vie des migrant·e·s de Douar Doum, leur apportant une résilience psychologique et un soutien social.

Les manifestations liées à la mort du Sénégalais Ismaila Faye, le 8 août 2013, constituent un exemple important d'action collective des migrant·e·s contre la répression. Faye est décédé des suites de violences policières lors d'une arrestation dans la ville de Tanger, au nord du Maroc. Selon certaines informations, il serait mort d'une grave blessure à la tête subie lorsqu'il a été jeté d'un véhicule de police alors qu'il tentait de présenter son permis de séjour. Les manifestant·e·s ont refusé de remettre le corps de Faye à la police et l'ont porté dans les rues afin d'attirer l'attention sur les circonstances de sa mort et de réclamer justice. Cette affaire a attiré l'attention internationale et a été relayée par divers médias. Des organisations de défense des droits humains et des militant·e·s ont exigé une enquête et la mise en cause de la responsabilité des fonctionnaires impliqués.

6. Politique migratoire au Maroc

La politique migratoire du Maroc est un mélange complexe de différents dispositifs sous le couvert de la souveraineté nationale. Depuis 2013, le Maroc a adopté une nouvelle approche en matière de politique migratoire, la Nouvelle politique d'immigration et d'asile (NPIA), mise en œuvre par la Stratégie nationale d'immigration et d'asile (SNIA). La SNIA s'est notamment distinguée par deux importantes campagnes de régularisation menées en 2014 et 2017. Cela a concerné environ 50 000 personnes, principalement des migrant.e.s africain.e.s, mais aussi, par exemple, des ressortissant.e.s philippin.e.s, pour la plupart des femmes travaillant dans le secteur domestique dans les grandes villes. Toutes les personnes arrivées plus tard dans le pays n'ont pas pu en bénéficier et, comme décrit au point 5.1, il n'existe toujours pas à ce jour de système d'asile opérationnel.

Depuis 1999, date à laquelle l'UE a mis en place son premier « plan d'action », la politique migratoire est essentiellement dictée par des objectifs de politiques étrangères.

Au nord, le Maroc a su mettre en scène les migrant.e.s noir.e.s, mais aussi les Harraga du pays lui-même, comme une masse de manœuvre dans les négociations avec l'UE. Il s'agissait de reconnaissance et de fonds, mais aussi, comme toujours, de la question du Sahara occidental. En juin 2013, le gouvernement marocain a été le premier État de la région méditerranéenne à signer un « partenariat pour la mobilité » avec l'UE, qui a largement contribué à la réforme des lois sur l'immigration (NPIA) annoncée trois mois plus tard. À partir de 2014, l'UE a alloué 232 millions d'euros à cette nouvelle politique migratoire, y compris la gestion des migrations et des frontières. Le Maroc était toutefois davantage intéressé par le gain de prestige que par les fonds dans ces négociations. En effet, la question du Sahara occidental a bloqué la coopération avec l'UE jusqu'en 2019. Pour plus de détails à ce sujet, voir le chapitre 7.

À la suite de discussions avec l'UE et après avoir reçu des milliards d'euros, le Maroc a renoué avec la coopération avec l'UE en 2019 et a commencé à limiter les passages en bateau vers le Nord par des rafles et des expulsions, ainsi que par le renforcement des moyens des garde-côtes. En adhérant aux accords d'Abraham, le Maroc a su se placer sous la protection de l'alliance américano-israélienne. Ces accords reconnaissaient l'annexion du Sahara occidental par le Maroc. Il ne restait plus qu'à attendre que le gouvernement espagnol se décide à franchir le pas en 2022. La récompense a été le massacre de Melilla, qui a mis définitivement fin à l'assaut des fortifications des enclaves. Récemment, la France a confirmé le rôle du Maroc dans le conflit du Sahara occidental et a été récompensée en octobre 2024 par des contrats économiques et un accord de réadmission concernant les migrant.e.s marocain.e.s en France.

À l'ouest, en concurrence avec l'Algérie, le Maroc renonce aux avantages énergétiques et économiques d'une coopération nord-africaine, car la démarcation avec l'Algérie et l'annexion du Sahara occidental sont devenues une doctrine d'État fondamentale. Le Maroc a fortifié la frontière avec l'Algérie à l'aide de remblais de sable et de postes militaires, tout en la laissant poreuse : tant pour la contrebande, qui est devenue le moyen de subsistance de centaines de milliers de personnes et dont la fermeture augmenterait considérablement le risque de soulèvements dans la périphérie, que pour les migrant.e.s noir.e.s, qui restent importants comme monnaie d'échange avec l'UE et dont le départ vers l'Algérie est souhaité. D'autre part, le Maroc devrait être confronté dans quelques années à une transition démographique, dans laquelle les migrant.e.s noir.e.s seront les bienvenu.e.s en tant que main-d'œuvre.

Au sud, le Maroc a été isolé pendant des années en raison de la question du Sahara occidental et n'a pu réintégrer l'Union africaine qu'en 2017. Les négociations avec l'UE ont été associées à un gain de prestige, la réorientation de la politique migratoire en 2013 ayant également joué un rôle important. Cependant, cet avantage est désormais épuisé ; depuis 2018, le NIPA est à nouveau en recul.

Au cours des dernières années, le Maroc est devenu l'un des principaux investisseurs en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest. Le pays mène une politique active de coopération Sud-Sud, fortement encouragée par le Makhzen. Les investissements ont ciblé la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Nigeria, le Ghana et le Gabon. Ils ont principalement concerné le secteur bancaire, Maroc Telecom, l'industrie du phosphate, le secteur de la construction et Royal Air Maroc ; Casablanca est la plaque tournante des liaisons aériennes entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe.

Le Maroc tente également de se positionner dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. Le pays a établi des coopérations militaires avec les États-Unis et divers États africains. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel (AES) entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, le Maroc se considère comme ayant un avantage sur l'Algérie et a proposé une coopération étendue aux régimes militaires concernés, y compris l'extension et l'utilisation du seul port du Sahara occidental, Ad-Dakhla.

La coopération étroite entre le Maroc et les États-Unis montre que les intérêts des deux pays se recoupent. Le Maroc aspire à jouer un rôle de premier plan dans la région, tandis que les États-Unis souhaitent renforcer leur présence en Afrique du Nord (compte tenu des intérêts chinois et russes toujours plus importants dans la région). Le soutien militaire croissant et les accords de coopération entre les deux pays illustrent leur partenariat stratégique. Le développement des relations avec Israël depuis les accords d'Abraham (2020) marque une nouvelle étape dans l'évolution géopolitique du Maroc. La signature de divers accords et initiatives entre le Maroc et Israël témoigne de l'approfondissement de leurs relations dans les domaines de la sécurité, de la défense et du commerce. Outre leurs intérêts géopolitiques, les deux pays sont liés par le fait que des centaines de milliers d'Israélien.ne.s sont d'origine marocaine.

Dans le cadre de sa politique étrangère, le Makhzen doit constamment trouver un équilibre entre, d'une part, la sympathie traditionnelle de la population pour les Palestinien.ne.s et, d'autre part, le ressentiment traditionnel à l'égard des Noir.e.s. Début avril 2025, des manifestations de masse ont eu lieu à Casablanca et à Rabat contre la guerre à Gaza et le rôle des États-Unis dans ce conflit. Il s'agit implicitement aussi de manifestations contre le Makhzen. Ce n'est donc pas un hasard si sa politique s'accompagne depuis 2018 d'une recrudescence de la répression et du contrôle internes, notamment en raison des soulèvements du Rif et de la lenteur de la mise en œuvre des programmes de reconstruction dans les zones touchées par le tremblement de terre, mais aussi des manœuvres de politique étrangère du régime, qui ne bénéficient d'aucun soutien au sein de la population.

7. Politique d'externalisation de l'UE

En raison de sa situation géographique, le Maroc est depuis le début des années 1990 une cible centrale des stratégies européennes de lutte contre l'immigration et est considéré comme un terrain d'essai pour l'externalisation de la politique européenne en matière de frontières. Les étapes importantes de cette évolution sont les suivantes : en 1992, la fermeture de la frontière sud de l'UE, qui fait du détroit de Gibraltar une voie de fuite dangereuse ; en 2005, le franchissement massif et collectif des installations frontalières de Ceuta et Melilla, à la suite duquel l'Espagne proclame une « crise migratoire » ; en 2013, la conclusion d'un partenariat pour la mobilité avec l'UE ; à partir de 2018, le renforcement des équipements frontaliers et la mise en place de rafles, financés par des fonds européens ; et enfin, le massacre meurtrier de juin 2022 à la frontière entre Nador et Melilla. Dans tout cela, le Maroc n'est pas seulement l'objet de mesures défensives européennes, mais aussi un acteur ayant ses propres intérêts. Il s'agit de la position du Maroc en tant que puissance régionale et de la question du Sahara occidental, mais aussi des intérêts économiques et des transferts de fonds des migrant·e·s.

7.1 Migration vers l'Europe

Dans les années 1960 et au début des années 1970, des accords bilatéraux de recrutement de main- d'œuvre ont été conclus entre le Maroc et d'autres pays d'Europe, tels que l'Italie, la Turquie ou la Yougoslavie. Un accord de recrutement de main-d'œuvre a été conclu avec le Maroc en 1963. Depuis les années 1990, le Maroc est le pays d'origine qui compte le plus grand nombre d'immigré·e·s dans l'UE, devant la Turquie. Entre 3 et 4 millions de Marocains vivent en exil, dont 84 % dans l'UE. Après l'arrêt du recrutement en 1973, il ne restait plus que le goulet d'étranglement du regroupement familial ou une vie en Europe sans papiers, sous la menace constante d'une expulsion.

En mai 1990, sous la pression de l'UE, l'Espagne a finalement introduit l'obligation de visa pour les Marocains. Au cours de l'été 1992, environ 30 000 personnes ont traversé le détroit de Gibraltar à bord de petits bateaux, qui est devenu au cours des années suivantes le plus grand charnier de l'Europe d'après-guerre : entre 1991 et 1996, entre 2 000 et 4 000 personnes ont péri dans le seul détroit de Gibraltar. Une autre voie vers l'Europe passait par les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, où des clôtures et des fortifications frontalières ont été érigées depuis 1994. En 2005, celles-ci ont été franchies collectivement par un grand nombre de migrant·e·s, ce qui a déclenché des réactions précipitées de la part de l'Espagne et de l'Europe (GAMM, processus de Rabat, voir ci-dessous). Le point culminant des combats et des refoulements depuis ces enclaves a été le massacre de Melilla du 24 juin 2022, au cours duquel, selon les autorités marocaines, au moins 23 migrants ont trouvé la mort et plus de 70 ont disparu à la suite de violences à la frontière.

Après 2011, les mouvements migratoires se sont déplacés vers la Libye et le centre de la Méditerranée, attirant ainsi l'attention de l'Europe. Ce n'est qu'avec les troubles dans le Rif à partir de l'automne 2016 que la tendance s'est inversée. Rien qu'en 2018, plus de 64 000 migrant·e·s sont arrivé·e·s en Espagne, dont un quart étaient marocain·e·s.[10] Cependant, les chiffres du HCR sont imprécis : près des deux tiers des personnes qui sont arrivées en Espagne, principalement en provenance du Maroc, n'ont pas demandé l'asile, mais ont disparu dans la clandestinité. Seul un·e exilé·e sur dix en provenance du Maroc et un sur vingt en provenance de Guinée ou du Mali a déposé une demande d'asile. Dans de nombreuses familles marocaines, des réseaux transnationaux se sont développés pour faciliter la migration transnationale, comme le commerce de contrats de travail, les investissements communs dans les frais de voyage d'un « martyr économique » ou le regroupement familial par le mariage d'une personne vivant déjà en Europe.[11] Dès le début, l'État a encouragé l'émigration, car les transferts de fonds des migrant·e·s constituent une source importante de devises étrangères et assurent les revenus de nombreuses familles.

En 2018, le Maroc s'est ainsi retrouvé à nouveau au centre de la politique défensive européenne. Le service espagnol de sauvetage en mer SASEMAR s'est retiré. Comme dans le cas de l'Italie et de la Libye, l'UE et le gouvernement espagnol ont versé 170 millions d'euros au Maroc, en partie destinés à la mise en place d'un système SAR marocain, et ont interdit à leurs propres avions et navires d'effectuer des opérations de sauvetage dans les eaux marocaines. La même année, en 2018, l'ICMPD a lancé un programme de gestion des frontières (BMP) d'une durée de quatre ans dans le but de réduire les risques liés à la migration en la limitant. L'ICMPD a fourni du matériel pour la surveillance des frontières.[12]

Sur le plan institutionnel, une protection plus efficace des frontières devait également être garantie au Maroc et en Tunisie. Le passage par le détroit de Gibraltar a en outre été largement fermé par l'opération Indalo de Frontex. Les routes migratoires se sont déplacées vers la route atlantique vers les Canaries, où sont actuellement enregistrés les trois quarts des arrivées en Espagne. En mars 2022, Alarmphone a rapporté que le retrait des SAR espagnols avait également conduit à la création d'un « mur invisible sur l'Atlantique » sur cette route. Selon l'organisation espagnole « Caminando Fronteras », 9 757 exilé·e·s sont morts sur cette route en 2024.

7.2 Externalisation 1993-2011 : la phase diplomatique. L'OIM et l'ICMPD entrent en scène

Depuis les années 1970, les pays européens travaillaient à la mise en place d'un appareil policier et sécuritaire commun. L'ouverture des frontières intra-européennes dans le cadre de l'accord de Schengen de 1985 a été le catalyseur des contrôles communs aux frontières extérieures et du système policier commun.[13] L'UE a été fondée en 1992 avec le traité de Maastricht et, dès l'année suivante, l'année suivante, la décision de principe s'imposa au sein de l'UE de chercher à s'étendre vers l'est et de se fermer au sud. En contrepartie du contrôle de l'immigration indésirable, les États de l'est et du sud-est se virent offrir une perspective d'adhésion, mais pas les États au sud de la Méditerranée, auxquels on ne proposa même pas un régime de visas généreux.

Les négociations avec le Maroc ont suivi la voie tracée par l'Espagne, qui avait déjà conclu en février 1993 un accord de réadmission avec le Maroc, prévoyant également la réadmission de ressortissants de pays tiers.[14] En effet, le Maroc a depuis lors conclu des accords bilatéraux de réadmission avec plusieurs États.[15] Cependant, au cours des 30 dernières années, il a systématiquement et habilement évité de conclure un tel accord pour les ressortissants de pays tiers. Pour cela, le Maroc devrait conclure une série d'accords de réadmission avec les pays d'origine et mettre en place des réglementations en matière de visas, ce qui nuirait considérablement à ses relations avec les États d'Afrique de l'Ouest. Le Maroc a toutefois accepté la construction de hautes clôtures autour de Ceuta et Melilla et les expulsions informelles depuis ces enclaves.

Les étapes suivantes des négociations ont été le partenariat euro-méditerranéen de 1995 et le sommet extraordinaire de l'UE à Tampere en 1999, au cours duquel on a tenté de définir une politique européenne commune en matière d'asile et de migration, qui devait être mise en œuvre dans le cadre d'accords bilatéraux et européens avec les pays dits d'origine et de transit. Avant même ce sommet, le Conseil de l'UE avait présenté un plan d'action pour le Maroc16, qui peut être considéré comme le prototype de nombreux autres documents de ce type.

En 2005, des centaines de passages collectifs de frontières ont eu lieu aux frontières fortement surveillées de Ceuta et Melilla. Une fois de plus, l'Espagne a joué un rôle moteur dans la coopération avec le Maroc ; d'un commun accord, les installations frontalières autour des enclaves de Ceuta et Melilla ont été renforcées. L'Espagne a également financé des rafles menées par la police marocaine dans les camps situés autour des enclaves et la déportation des personnes vers l'Algérie, dans le no man's land.[16] Cette « crise migratoire » a donné naissance à l'« Approche globale de la migration » (GAM, depuis 2006 GAMM), qui est devenue dans les années suivantes « l'épine dorsale de la politique migratoire de l'UE ».[17] Un an plus tard, le processus de Rabat a donné lieu à un dialogue multinational, dans lequel l'ICMPD a pris en charge la conduite des négociations. La conduite des négociations a ainsi été transférée du domaine diplomatique directement à un groupe de réflexion. L'ICMPD a non seulement apporté son expertise et mené les négociations en dehors du cadre diplomatique, mais a également fourni rapidement la technologie et les équipements nécessaires. La Tunisie, puis le Maroc, ont été amenés à pénaliser le départ de leur territoire.

L'OIM a également trouvé au Maroc un « terrain d'entreprise » ou « terrain d'essai » pour étendre ses pratiques de gestion, avec notamment des campagnes d'information et surtout des programmes de retour « volontaire ». Depuis lors, l'insécurité et l'arbitraire ont marqué la position de l'OIM dans les zones frontalières nord-africaines.[18]

7.3 Externalisation 2011-2017 : les conséquences de la révolution arabe

La révolution arabe a contrecarré la stratégie méditerranéenne de l'UE. La chute du dictateur Ben Ali en Tunisie, qui avait rendu illégale la sortie de son pays, a ouvert la voie vers Lampedusa, et la chute de Kadhafi en Libye a conduit à l'ouverture de la route de la méditerranéenne centrale. Mais c'est surtout la guerre menée par le dirigeant syrien Al Assad contre son propre peuple qui a provoqué des mouvements de réfugiés durables et toujours d'actualité.

Le régime royal marocain a traversé la période révolutionnaire relativement indemne (voir chapitre 3) et n'a pas subi une pression aussi forte de la part de la population que le gouvernement tunisien, par exemple. En juin 2013, le gouvernement marocain a été le premier État de la région méditerranéenne à signer un « partenariat pour la mobilité » avec l'UE. La déclaration correspondante stipulait :

« En ce qui concerne l'immigration clandestine, l'UE et le Maroc coopéreront afin de mieux lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains et d'aider les victimes. Ils coopéreront également étroitement afin d'aider le Maroc à mettre en place un système national d'asile et de protection internationale. »

Trois mois plus tard, le roi annonçait effectivement une réforme des lois sur l'immigration et, à partir de 2014, l'UE a alloué 232 millions d'euros à la nouvelle politique migratoire, y compris la gestion des migrations et des frontières, le Maroc étant moins intéressé par les fonds européens que par le prestige acquis en tant qu'intermédiaire euro-africain.[19]

Les premiers programmes européens de financement de la lutte contre l'immigration, lancés après Tampere,[20] ont été remplacés entre 2014 et 2017 par l'Instrument européen de voisinage, qui a alloué plus de 800 millions d'euros au Maroc, principalement sous forme d'aide budgétaire. En 2016, le Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique (EUTF for Africa) a également été créé, fournissant des fonds supplémentaires et importants pour lutter contre les grands mouvements migratoires à partir de 2015.